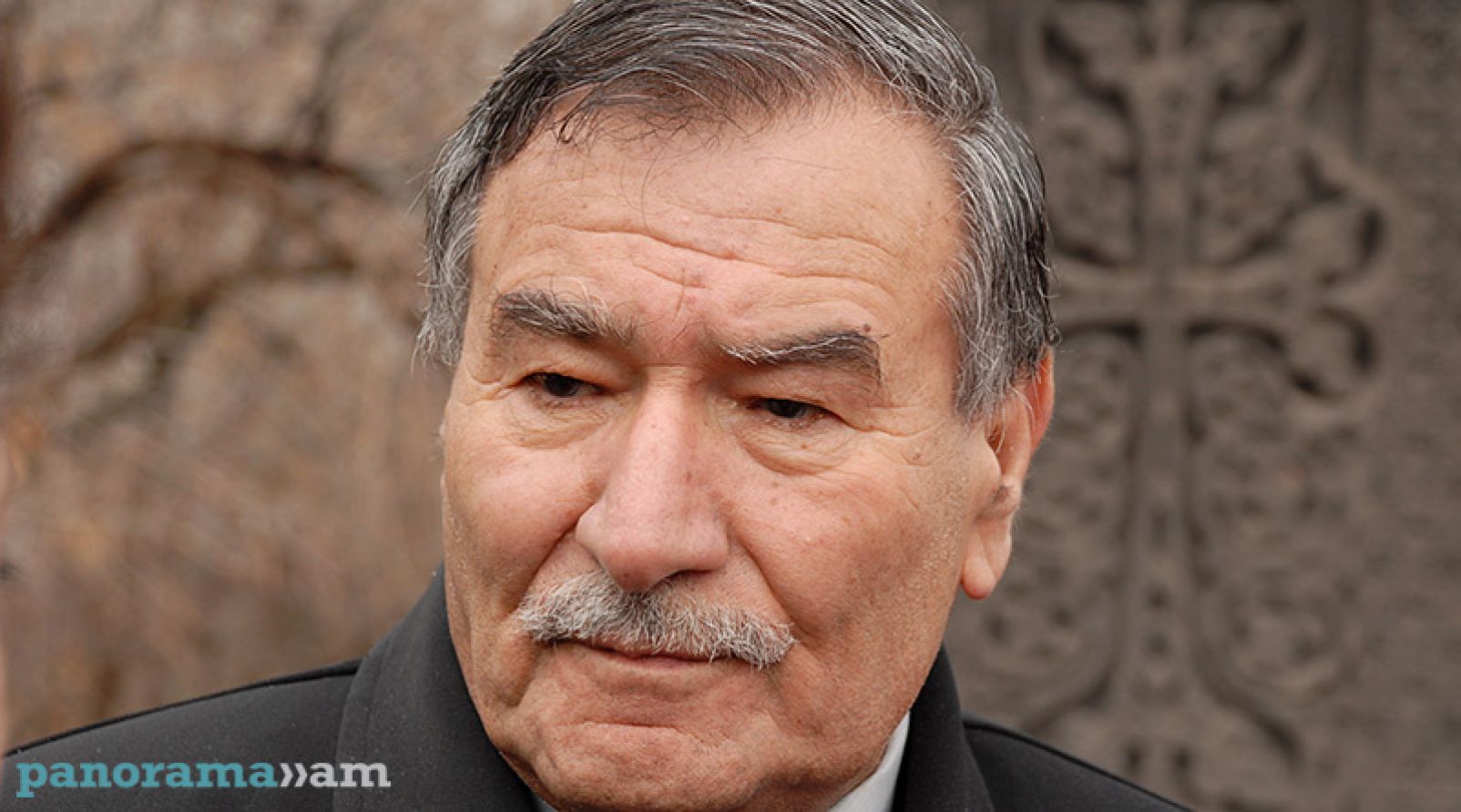

Андрей МОСКВИН — доктор филологических наук, театральный критик, переводчик, доцент кафедры межкультурных исследований Центральной и Восточной Европы Варшавского университета, редактор научного журнала «Studia Teatralne Europy Środkowo—Wschodniej«, посвященного театральному искусству Польши и соседних стран.

Его интерес к нашему театру ознаменовался несколькими «армянскими» проектами и привел к работе над капитальным трудом «Армянская драматургия в Национальном театре», а вместе с ней — к четырехмесячному пребыванию в Ереване.

Андрей Москвин — о своих впечатлениях об армянском театре и не только.

— Армянский театр уже несколько лет в фокусе вашего внимания. Что послужило триггером?

— Триггер — это мои научные интересы. Моя докторская диссертация была посвящена белорусскому национальному театру, вышла книгой, была переведена с польского на белорусский, имела большой резонанс и стала в Беларуси «Лучшим независимым издательским проектом». И я понял, что это интересный научный вектор, но решил сосредоточиться на современном театре. Меня интересует период распада Советского Союза, постсоветское пространство, трансформации, происходящие с национальными театрами бывших республик. С этой целью я два года назад их объездил, почти все, и понял, что это может быть важной темой исследования.

— И все-таки, почему в фокусе вашего внимания оказалась именно Армения?

— Тут есть предыстория. После лаборатории, которую проводил Чеховский фестиваль в Минске, и общения там с молодым армянским драматургом Ануш Аслибекян родилась идея издать антологию современной армянской драматургии. Я возглавляю научную лабораторию по изучению театра и драматургии Центральной и Восточной Европы, и мы уже издали много таких книг, но мне захотелось охватить как можно больший ареал, а главное, посмотреть, что же происходит на Кавказе. По принципу не «Польша и соседи», а чем дальше от Польши, тем это интереснее. А когда тексты были собраны, стало ясно, что они очень разные. Это было сигналом, что армянские драматурги разрабатывают разные жанры и разную эстетику и, что важно для моих исследований, обращаются к животрепещущим вопросам постсоветского пространства, говорят о человеке, испытывающем боль, страдание, внутреннюю трансформацию слома реальности.

А потом, после издания двух сборников драматургии, в моем журнале «Studia Teatralne Europy Środkowo—Wschodniej«, мы приготовили блок материалов по истории армянского театра и драматургии. Потом они вышли отдельной книгой и в расширенном варианте — интервью с людьми, которые делают современный армянский театр. Дальше была конференция в Институте искусств Академии наук Армении на ту же тему. Ее доклады переведены на английский и будут изданы в издательстве Варшавского университета….

В итоге мне показалось, что если проделана такая большая работа, стоит в это углубиться более детально, а не по интернет-системе — фамилии и названия спектаклей. Мне захотелось познакомиться с живыми театрами и представить их польскому читателю, который всегда испытывал огромную любовь к театру мировому.

— И даже в нашем безумном времени в Польше есть люди, которым интересна terra incognita под названием армянский театр?

— Я вообще начал эти проекты именно потому, что Польша всегда была таким трансфером, через который все интересное шло дальше с Востока на Запад. Там есть понимание — если поляки что-то печатают, значит это какие-то важные, значимые вещи. Так, в свое время я открыл для польского читателя Ивана Вырыпаева — первым перевел его пьесу, сделал с ним интервью, и это был такой успех, что он в итоге переехал в Польшу. Такой вот пример моего удачного попадания. Были и другие, в результате которых начали ставить какие-то пьесы и приглашать на постановки режиссеров.

Польша всегда была важным центром, где можно было кого-то представить, и это становилось большим стартом. Сейчас, конечно, из-за политической ситуации подобный интерес немного угас, но все равно есть люди, которым это важно. Ко мне иногда приходит мысль — зачем я сегодня это делаю? А потом встречаются люди, которые так благодарны за то, что познакомились с тем или иным автором! Вот и с Арменией так получилось — «мы ничего не знали о театральной культуре этой страны, а теперь есть хоть какой-то образ, какая-то картина».

— За четыре месяца вы отсмотрели в Армении немало спектаклей. Поделитесь впечатлениями.

— Моя тема — «Армянская драматургия в Национальном театре», поэтому главным местом контактов для меня стал Театр им. Сундукяна. Конечно, я видел всего лишь какой-то срез, но очевидно, что классика здесь представлена в традиционном ключе, Национальный тетар очень осторожно подходит к современной эстетике и разработкам, может, даже в какой-то мере боится впустить в себя что-то новое.

Меня порадовали другие театры. Например, «Амазгаин» имени Соса Саркисяна. Это театр, в котором, во-первых, огромное количество талантливых актеров, которые ничего не боятся, в каждом спектакле проявляются так полноценно! Нарине Григорян так с ними работает, так формирует репертуар, что суть Театра раскрывается полностью. На меня произвел сильное впечатление театр «Бабелон» — ребята, которые делают какие-то очень смелые авангардные вещи, прекрасно работают с пространством, светом, звуком. Я поездил по регионам — в Ванадзоре и Гюмри очень интересные проекты. В Гюмри в том числе смотрел «Дом на границе» Мрожека — достойный спектакль, который смело можно везти в Польшу. Тем более, что тема переноса границы и ощущение человека в этой новой реальности… Мы все сегодня оказываемся в этой пьесе. Если продолжить о «польском акценте», видел «Гардению» по пьесе Эльжбеты Хованец в Русском театре. Гор Маркарян великолепно выстроил сценическое пространство, а самое главное, прекрасно поработал с актерами.

— Сплошные комплименты…

— Не совсем. К сожалению, это в какой-то мере исключения. Во многих театрах актеры предоставлены сами себе и повторяются из спектакля в спектакль, играют самих себя, а хочется, чтобы произошла некая трансформация. И уж извините, плохо обстоит дело со светом. Часто его просто нет! Я даже подумал, что ведь вполне возможно пригласить на мастер-классы специалистов из Польши… Я понимаю, что есть конкретная ситуация и есть финансовые проблемы, но все же… И тут для меня стал открытием «Театр на крыше». С такой формой я никогда не сталкивался и только на третьем спектакле понял, в чем специфика — соединить пространство, зрителя и город. Свет здесь придает визуализации скульптурность. Еще произвело впечатление оформление спектаклей — думаю, можно отдельно исследовать сценографическую традицию в армянском театре. И очевидно слабо представлен театральный менеджмент. Так или иначе, в Армении много очень интересных театральных проектов, но нет людей, которые бы все это дальше куда-то продвигали.

— Четыре месяца — это не эмиграция, но уже и не туризм. Вы легко адаптировались в армянских реалиях?

— Первый месяц было очень сложно, понимание, что это частично восточная страна, пришло не сразу. Тем более, что я жил старыми представлениями — беседы с интеллигентными людьми на кухнях за чашкой чая и прочее… Хотя все это потом пришло — вместе с моим осознанием, что есть огромные проблемы, намного более важные, чем чаепития и разговоры о современном искусстве. Тем не менее, существует огромная разница между Европой и Востоком, и прошедшие 30 лет наложили очень большой отпечаток на менталитет и сознание армян. К тому же люди переживают после последней войны большую травму. Не все об этом говорят, но ты все равно понимаешь весь этот ужас…

Наверное, главная для меня проблема — я не очень вижу в этих реалиях место культуры. Театры существуют сами по себе, каждый сам в одиночку решает свои проблемы, творческие и нетворческие, нет какого-то театрального коммюнити. Очевидно, что люди не объединены, а словно обречены на одиночество, и у них нет сил как-то объединиться и что-то решать вместе. Была, правда, премия «Артавазд», на которой мне выпала честь вручать награду, и я понял — вот точка, в которой люди собираются и объединяются.

В любом случае, я вижу, что все очень нелегко, но в людях культуры, театра все равно не убито желание заниматься творчеством и делать свое дело.