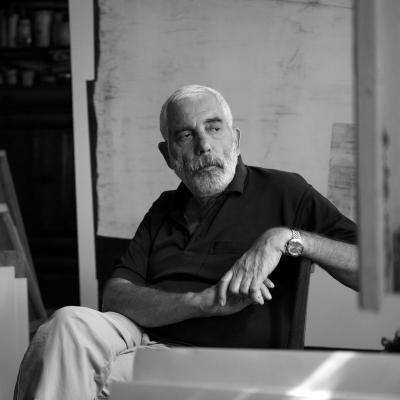

В Национальном центре эстетики прошла персональная выставка картин известного художника-абстракциониста Хачатура Мартиросяна. «Трансформация», как названа экспозиция, заняла оба галерейных зала центра и нарушила длительную паузу в презентационном творчестве живописца.

ХАЧАТУР МАРТИРОСЯН НЕ УСТРАИВАЛ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ПОКАЗОВ СВОИХ КАРТИН С 2007 г. Его раздумья на холсте за прошедший период можно было обнаружить разве что в рамках групповых и тематических выставок. Это не значит, что все эти годы художник занимался лишь созерцанием, отнюдь. В его мастерской, которую он считает лучшим местом хранения и показа картин, постоянно наблюдалось рождение новых полотен, каждое из которых становилось продолжением предыдущего.

«Трансформация» вобрала картины Мартиросяна за весь период молчания, сделанные в черно-белом цветовом решении с многообразием их оттенков. Оттолкнувшись от этапа познания черного, погружения в его философию и вариативность его цветовой гаммы, Хачатур начал вносить в свои полотна белизну, постепенно отводя ей главную роль, особенно подчеркнутую на фоне черного.

«Трансформация» вобрала картины Мартиросяна за весь период молчания, сделанные в черно-белом цветовом решении с многообразием их оттенков. Оттолкнувшись от этапа познания черного, погружения в его философию и вариативность его цветовой гаммы, Хачатур начал вносить в свои полотна белизну, постепенно отводя ей главную роль, особенно подчеркнутую на фоне черного.

«Это были этапы изменения моего внутреннего состояния, плавно сменявшие друг друга на протяжении 15 лет. Вдруг проявив интерес к черному, а ранее я работал в широкой палитре ярких, чувственных красок, я погрузился в его суть и понял, что в нем нет фатовства. Этот цвет многослоен и многофункционален, может выражать самые разные чувства и состояния, от трагических до мудро-торжественных. Он обладает особой пространственностью и многообразием оттенков, сочетание которых способно выразить богатство эмоций и мировоззренческую широту. Познав черный, я почувствовал, что пора начать соотносить его с другим цветом. Так в бездонность этого редкого в живописи цвета ворвался белый – сначала незаметно, маленькими мазками, а потом завоевывая для себя все большее пространство рядом с черным. В итоге родилось множество взаимосвязанных работ, которые я решил объединить в проект «Трансформация», — объяснил художник.

Готовясь к выставке, Хачатур Мартиросян нашел две удачные фишки, которые помогли сделать экспозиционный проект целостным, завершенным. Как полюбившийся ему черный имеет многообразие оттенков, так и слова в языке существуют рядом со своими оттеночными вариантами. Так рядом с «Трансформацией» появились синонимы – «превращать», «менять», «мутировать», «редактировать», «метаморфизировать», ставшие вербальным воплощением живописного действа, выраженного художником на том или ином полотне. Интересно, что большинство картин Мартиросяна не имеют названий. В соответствии с его концепцией, художник должен оставлять место для домысла, чтобы позволить зрителю углубиться в изображенное и дать картине шанс на продолжение своей жизни.

Вторая находка художника– слоган, подобранный к экспозиции из «Книги скорбных песнопений» Григора Нарекаци. «Непостижимое для взора очей и желаний ума ты в явь преобразил…» — эта фраза из 93-й главы «Слов к Богу из глубин сердца» как нельзя точно характеризует творческое кредо Хачатура Мартиросяна, который уверен: если живешь с Богом в сердце, ты прозреешь как человек и творец, сумеешь донести до окружающих свое слово, трансформацию своих чувств и пройденного жизненного пути.

«ОДНАЖДЫ ПЬЕРА СУЛАЖА, ВИДНОГО ФРАНЦУЗСКОГО ХУДОЖНИКА-АБСТРАКЦИОНИСТА спросили, почему он так рьяно привязан к черному цвету и создает живописные пространства именно в нем. Сулаж ответил: «Чтобы показать свет». И действительно, при доминировании черного полотна Сулажа, тем не менее, искрятся светом, который струится из каждого нетронутого фрагмента его картин, — раскрывает философию черно-белого Хачатур. – Диего Веласкес также использовал в своих портретах черный, так как знал ему цену. Художник должен быть особенно смелым, чтобы войти в пространство черного: многие испытывают, скажем так, фобию к цвету земли. Я же чувствую себя свободным в этом цвете, так как научился его расщеплять, познал его «химический состав», «анатомию».

«Трансормация» Хачатура Мартиросяна отличается минималистичностью во всем – от цвета до форм и их размещения в пространстве. Но это не мешает вошедшим в проект полотнам быть говорящими, порой даже кричащими. Секрет Хачатура в том, что для художника важно уметь рисовать не что, а как. Лишь в этом случае при минимальном использовании живописных средств и красок можно суметь сказать о многом. Несмотря на скупость колора, полотна Хачатура Мартиросяна из цикла «Трансформация» насыщены информацией и в то же время не выплескивают ее на зрителя, а, наоборот, ведут его за собой за познанием и прочувствованием этой самой информации. Получив же ее, зритель прозревает, ощущая в каждой абстрактной картине присутствие человека с его размышлениями, чувствами, переживаниями, философией.

«Трансормация» Хачатура Мартиросяна отличается минималистичностью во всем – от цвета до форм и их размещения в пространстве. Но это не мешает вошедшим в проект полотнам быть говорящими, порой даже кричащими. Секрет Хачатура в том, что для художника важно уметь рисовать не что, а как. Лишь в этом случае при минимальном использовании живописных средств и красок можно суметь сказать о многом. Несмотря на скупость колора, полотна Хачатура Мартиросяна из цикла «Трансформация» насыщены информацией и в то же время не выплескивают ее на зрителя, а, наоборот, ведут его за собой за познанием и прочувствованием этой самой информации. Получив же ее, зритель прозревает, ощущая в каждой абстрактной картине присутствие человека с его размышлениями, чувствами, переживаниями, философией.

«Мне говорят, что я стал мягче работать, — улыбается Хачатур. – Возможно причина именно в отсутствии изобилия красок – в гармонии черного и белого, которая сопровождает нас всю жизнь, на каждом шагу, во всех проявлениях жизни».

Член Союза художников Армении и союза «Независимые художники Франции» Хачатур Мартиросян впервые выставился в 1992 г. в Париже. Затем в географии его выставок – групповых и персональных – появились Женева, Монреаль, Флоренция, Токио и другие зарубежные города, и, конечно, родной Ереван, где он, мастер абстрактной живописи, выставлялся в таких залах и творческих центрах, как Союз художников Армении, галереи «Академия», «Габоне», Музей Каленца, Центр искусств «Гафесчян» и другие. И в эти дни, параллельно с выставкой в Национальном центре эстетики Еревана его полотна участвуют в групповой экспозиции в Париже. Картины Хачатура Мартиросяна хранятся в галереях и частных коллекциях разных стран, что делает его искусство узнаваемым в мире.

Выставка «Трансформация» продлилась 10 дней, она негласно посвящена брату Хачатура, известному экологу, зоологу, террариумисту Карену Мартиросяну, ушедшему из жизни в прошлом году.

«Я не хотел официально посвящать выставку Карену. Но он всегда со мной – в моем сердце и в моей «Трансформации», формирование которой мы постоянно обсуждали с ним», — поделился художник.