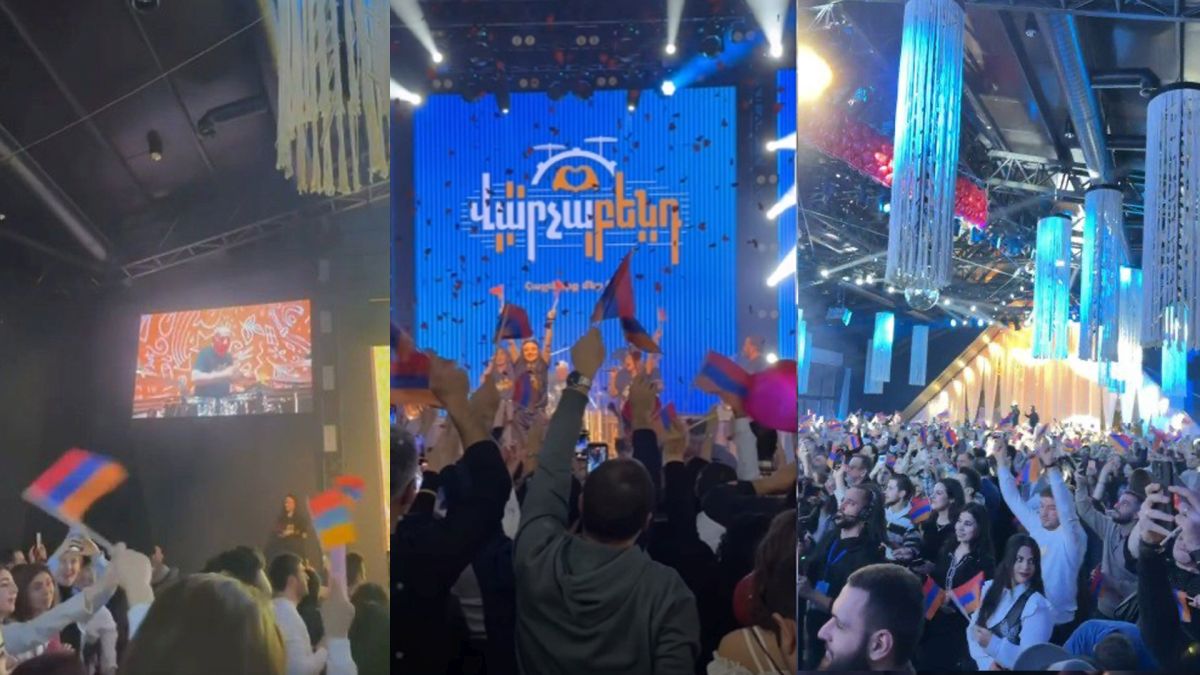

На днях с грандиозным успехом в Ереване состоялся показ привезеннного из Гюмри спектакля «Содержание», родившегося из поэзии Чаренца. Он выступил в нем автором и исполнителем музыки и был удостоен премии «Артавазд». В ближайшее время выйдет в свет сборник его стихов «00:48». Он выступает с концертами авторской песни и пишет картины. Он переводит с и на несколько европейских языков.

Ему 21 год. Нарек КОСМОС — так его называют. Иной, отдельный. Не звездный мальчик, но мальчик со Звезды, кажется, продолжатель традиции тех удивительных гюмрийцев, которые «беседуют с небом на ты».

— Стихи и проза, авторская песня и музыка, живопись, владение пятью языками, переводы, учеба на искусствоведческом, теперь вот еще работа в театре… В этом списке для тебя есть приоритет?

— В нашей семье сохранились видео, где я в четыре года сижу перед пианино и пытаюсь что-то изобразить. Потом в моей жизни появилась скрипка. Так что по первому образованию я скрипач, который, естественно, еще и играет на фортепиано. .В одном из моих стихотворений есть такая тема — как я пытался в детстве играть Глена Миллера, но портрет Шостаковича на стене всегда напоминал, что есть что-то гораздо большее… Хотя классика для меня — это особый фантастический универум, но больше я воспринимаю рок, блюз, джаз. Или просто понимаю, что я не Шостакович. Хотя в спектакле по Чаренцу есть фрагменты классических произведений, которые смиксованы с роком, тяжелым металлом. Мне вообще кажется, что этот спектакль в музыкальном плане — некая масса, в которой многое смешалось. Наверное, как и во мне самом.

— Детство под знаком «вундеркинд» — это круто, или это все-таки груз?

— И то, и другое. Вчера очень громко прошел наш спектакль «Содержание» по Чаренцу, и сегодня я совершенно опустошен. Вот если бы не вчерашний шумный успех, знаете, сколько умных вещей я бы сейчас наговорил… Какое-то признание, резонанс — они часто создают некий вакуум, паузу… Пока переживешь радость от того, что людям, и особенно, людям понимающим, понравилось, что они восприняли так, как ты хотел и пытался, чтобы они поняли, чтобы все звучали в унисон. Вундеркинд — не знаю… Когда-то гитара целый месяц висела у меня на стене, и я не осмеливался взять ее в руки. И могу с уверенностью сказать, что взял ее для того, чтобы писать песни, а не для того, чтобы стать исполнителем-виртуозом. Я вообще больше про энтузиазм, любитель от слова «любить» — так мне легче делать профессиональную работу.

— Скоро выйдет твой поэтический сборник, твои песенные концерты уже не просто собирают аудиторию — нарисовались фаны. Твоя песня рождается из стихов, или музыка требует объяснения словами?

— Первое, что я написал, было эссе — эссе от имени ручки, предмета, который забросили и потеряли. Потом оно стало песней. А вообще, я изначально пишу именно песни — стихи, которые поются. Мне кажется, чистые стихи — это что-то отдельное. Стихи и песня — они живут в одинаковой логике, но в разных пространствах, и если им не суждено соединиться, я помещаю их в разные клетки, чтобы они друг друга не съели. Наверное, мое первое знакомство с настоящей поэзией состоялось как раз в лице Чаренца на качелях во дворе нашего старого дома. На меня произвели какое-то ворожащее впечатление его «Прощальные слова». А читал я его впервые на утреннике в детском саду. Совершенно не умею танцевать — у меня никак не получается, и мне дали роль мельника, который должен был чего-то там крутить. А я подошел к какой-то девочке и стал читать ей — «Внезапно оборвется эта нить. И рухнет все, что свято, что не свято В моей судьбе. А песня будет жить, Как будто не моя она, а чья-то»… И сейчас не знаю, понимал ли я, что говорю, или мне просто нравилась заключенная в этих словах музыка.

— В итоге ты стал «жертвой» Чаренца — пока делался спектакль, тебя за пропуски выгнали из института. Обидно?

— Я вообще не кричу. Никогда. А в тот день сорвался… Нет, не обидно. Просто я не смог пережить это легко, потому что знал, что тяжело будет переживать мама. Меня отрезали, как лишний орган. Наверное, я и был аппендиксом Академии художеств. Хотя я очень люблю всех своих преподавателей и дружил с каждым. Мне вообще трудно представить систему, в которой люди не дружат, а только подчиняются субординации. Мне и в школе легче было обнять и поцеловать педагога, а потом бежать в библиотеку читать Гюрджиева, потому что это было намного интереснее. Спасибо — все люди, которые мне встречались, принимали мое нелогичное поведение таким, какое оно есть. В Академии я учился на искусствоведческом, и все удивлялись, почему я не поступил на живопись, поскольку рисую. У меня странно происходит — могу проснуться и почувствовать, что сегодня мне хочется работать кистью больше, чем заниматься музыкой. И тогда я забываю все песни, которые написал, и одержимо верю, что рожден рисовать. Даже приходят мысли типа Ван Гог начал рисовать в 27, писал всего десять лет и остался в вечности. Или Пауль Клее. А иногда бросаюсь дописывать повесть, которую почти закончил — про Гикора, который приехал в Ереван и встретился с эмо.

— Мечтаешь встретить эмо? Без них одиноко?

— Не то чтобы. Но не важно, играю ли я концерт или пою для кого-то — я все равно один. А песни — это какие-то явления, которые я пытаюсь конвертировать, переводить для того, кто их слушает. Как-то под влиянием большой литературы, особенно после «Уллиса» Джойса, мне захотелось войти в некий поток, просто быстро набирать текст, первое, что придет в голову: что написал, то живет в твоем подсознании, но ты мало с этим соприкасаешься. Это то, что ты есть, или кем хочешь быть.

— Писать музыку на стихи Чаренца — это испытание?

— Конечно!!! Обычно я не пишу песни на готовые тексты. Слова и мелодия – братья-близнецы, они приходят вместе. Когда берешь чужие стихи, а особенно великие стихи, делаешь свою музыку и объявляешь «теперь вы брат и сестра» — здесь есть очевидный конфликт. Но мы выбирали стихи, в которых изначально много музыки, которые становятся песней. Которые согласны стать песней. Чаренц — это такая вершина без патетики и высоких слов, и это привлекает меня бесконечно. Наше бытие определяет нашу литературу, или наша литература формирует наше бытие — уже и не поймешь… Если бы мы жили в более мирных условиях, наша литература была бы совсем иной, и песня звучала бы совсем по-другому.

— У тебя нет ощущения, что в нашем сегодняшнем бытие все твое Евангелие от Чаренца становится неуместным и несвоевременным?

— Во мне нет такого сознания. Ни на минуту. Я абсолютно верю, что все, что волнует нас, в это умещаются все, все три миллиона жителей Армении должны в это верить. А если это и самообман, разве это плохо?

— Наверное, нет. Хотя, все равно некий эскапизм…

— Считайте, что животный инстинкт. Лет в 14 я написал стихотворение, сейчас читаю — полный мусор. Но в нем была строчка про то, что когда прикасаются к тайным краскам души, болит сознание. Когда читаешь Чаренца, постоянно сталкиваешься с тем, что болит литература. У Чаренца она болит всегда. И повторюсь, это полностью связано с нашим бытием. Конечно, из литературы мировой можно привести пример несмотря ни на что оптимистично-витального Роберта Бернса, но все равно поэзия — это то, что рождается из боли. Артур Месчян сказал однажды: «В нашей стране больше певцов, чем кафельщиков». Это очень точно. Исполнители, которые поют — как плитку кладут. Хотя, с другой стороны, наверное такая музыка для многих спасение — в ней они чувствуют комфорт. А если тебе хорошо, значит ты спасен…

— Скажи, а Гюмри — безусловная составляющая твоего комфорта и спасения?

— Я вообще не люблю называть мистикой то, что всего лишь выше нашего понимания. Но в Гюмри даже стены домов пропитаны тем, что выше нашего понимания. И сегодня я бы назвал его не городом Гюрджиева, а городом Тиграна Амасяна. Благодаря его музыке, я вижу те разрушенные и исчезнувшие районы нашего города, которые я не застал. Ованнес Григорян очень точно сказал когда-то: «Трудно родиться в городе, которого больше нет»… Амасян — человек, который несет в себе Гюмри, его этюды заставляют меня видеть город, которого я не видел. Слов не хватает, чтобы охарактеризовать этого великого музыканта — просто я его очень люблю.

— А в чем с такой мультифункциональностью хотелось бы полностью реализоваться тебе?

— Непременно в театре — это я уже понял. А вообще я бы хотел быть революционером — революционером в сфере образования. Если бы оно стало таким, чтобы научало любить то, что нас окружает… Чтобы любовь к родителям или Родине перестала быть просто тостом или, в лучшем случае, юношеским романтизмом. Очень важно, чтобы Родину мы любили не фрагментарно, в отдельные миги, воодушевленные каким-то произведением искусства или чем-то еще… Вот я чувствую — пока мы играем Чаренца, все в едином порыве любят Родину. А потом кто-то выходит со спектакля, выкуривает сигарету и бросает бычок на асфальт. Как тут не захотеть стать преобразователем?