И в самом деле, они достойны того и в силу богатства их содержания, и в силу условий, в которых они создавались, и в силу усилий, которыми они были спасены, сохранены, восстановлены, изучены и сегодня представлены миру. Это наглядно продемонстрировал фильм режиссера Ара Шириняна, посвященный 50-летию Матенадарана.

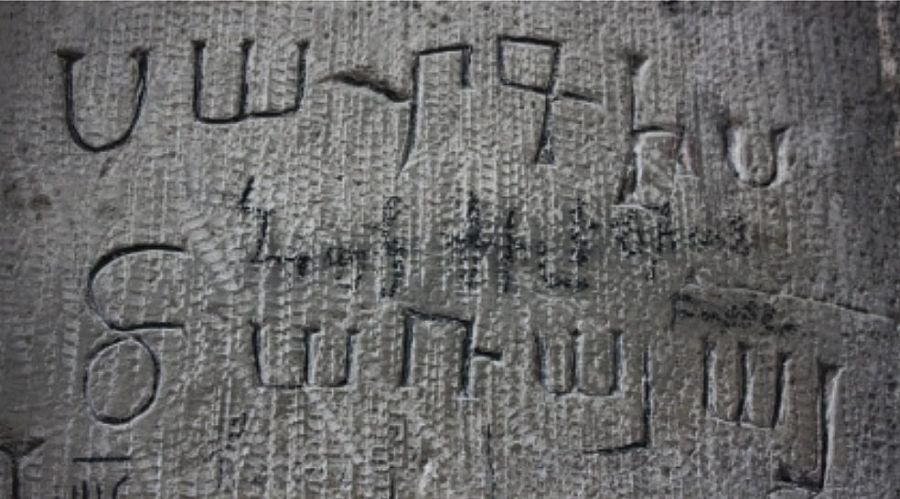

Судьба народа — судьба книг. Достоточно проследить судьбу даже одного автора и его творений, чтобы понять историю и жизнь всех остальных. Поэт, философ, грамматик, проповедник, астроном, автор песен, Ованес Ерзынкаци всю жизнь собирал книги, сам переписывал и заказывал. Собрав большую библиотеку, он решил поместить ее в надежном, защищенном месте. Свой выбор он остановил на неприступной крепости Ромкла (Киликийская Армения), и, когда ее захватили, разрушили и разграбили мамелюки в 1292 году, Ерзынкаци в одном из ишатакаранов записал: «Что будет теперь с моими рукописями, созданными с таким трудом?» По горькой и злой иронии судьбы эта рукопись тоже погибла в дни Геноцида 1915 года. Такова участь десятков тысяч рукописей: судьба книг — судьба народа. «Книги — мои сыновья», — сказала беженка из Западной Армении, потерявшая троих сыновей в дни Геноцида, но сумевшая спасти древние рукописи…

Интерес к интеллектуальной жизни армянского народа, творившего в условиях постоянной борьбы с иноземными поработителями, столетиями проявлялся востоковедами и учеными разных профилей многих стран мира. Фильм Ара Шириняна в подробностях показал, каким образом 50 лет сотрудники Матенадарана, научно-исследовательского института древних рукописей имени Месропа Маштоца, как своих детей, окружают заботой и любовью эти древние книги, донесшие мысль и живое дыхание их создателей. Армянские ученые нашли способ обезопасить книги, сделать их неуязвимыми и передать все это бесценное наследие будущим поколениям. Сбывается мечта древних ученых, переписчиков и художников.

Сегодня сбылось и то, о чем даже не могли мечтать создатели этих бесценных рукописей. На торжественном мероприятии были представлены фрагменты и из знаменитого цикла «Матенадаран», созданного по сценарию Кима Бакши режиссером Овиком Ахвердяном. В частности, прозвучали вновь фрагменты из «Книги скорбных песнопений» Григора Нарекаци на армянском (Сос Саркисян) и русском (Иннокентий Смоктуновский ) языках. Фильм «Матенадаран», как и книга Кима Бакши «Орел и меч», создан автором, дабы утолить огромный интерес к армянским рукописям. Все эти работы научно и красочно демонстрируют сложную многовековую жизнь рукописей, рассказывают об их создателях — средневековых ученых, переписчиках-каллиграфах, художниках-миниатюристах. Показана и большая работа, которую осуществляют день за днем в Матенадаране по сбору и хранению рукописей, их научному изучению и изданию. Рукописи предстают живыми свидетелями нелегкой судьбы Армении, которая собрала в Матенадаране рассеявшиеся по свету памятники своей многовековой культуры.

Собравшиеся в этот день в зале бурно приветствовали и проект строительства дополнительного корпуса Матенадарана (арх. Артур Мещян), в котором просторно и удобно разместятся рукописи и сотрудники.

Художественно-музыкальная программа вечера, подготовленная к юбилейным торжествам, также была основана на богатом материале армянского рукописного наследия. Хорошее впечатление произвела работа коллектива Ереванского государственного Театра пантомимы (режиссер и художественный руководитель Жирайр Дадасян). Представление было подготовлено театром в дар Матенадарану им.Месропа Маштоца. Литературной основой его послужила повесть Дереника Демирчяна «Гирк цахканц» («Книга цветов»), посвященная средневековым армянским рукописям и их создателям, — ученым, поэтам, переписчикам-каллиграфам, художникам-миниатюристам. Прототипом главного героя явился средневековый армянский поэт Костандин Ерзнкаци (родился около 1250 года в городе Ерзнка). Уже в 80-е годы XIII века он был признанным поэтом. Умер Костандин Ерзнкаци в начале XIV века: на его смерть Мхитар Ерзнкаци написал плач.

Средствами пантомимы — жест, взгляд, мимика, мысль в движении — актерам удалось передать содержание «Книги цветов». Эти средства оказались настолько всеобъемлющи, емки и лаконичны, что вызвали бурную реакцию зала. Надо отметить, что большому успеху способствовали и современные технические средства (проецирование сценического действия на экран и др.), а также музыкальное сопровождение (музыкальный цикл Ваана Арцруни, созданный на стихи Комитаса) в исполнении Анны Маилян и Ваана Арцруни.

На концерте был исполнен и знаменитый «Концерт для хора» выдающегося композитора современности Альфреда Шнитке (1934-1988), основанный на тексте третьей главы «Книги скорбных песнопений» Григора Нарекаци. Грандиозность произведения, необыкновенно красивого и возвышенного, была навеяна мироощущением и духовностью Нарекаци, составляющими общенациональную и общечеловеческую ценность. В 1984-1985гг. Шнитке создал литургию, в которой гармонично сочетаются православные хоровые традиции и армянская монодия; русский текст (перевод Наума Гребнева) и древнее храмовое армянское песнопение. Композитора пленил возвышенный дух армянского автора, так глубоко чувствовавшего сущее:

И безначален Ты, и нескончаем,

Ты — то единственное, что безмерно,

Что в мире подлинно и достоверно…

Концерт для хора исполнил Государственный камерный хор Армении под управлением художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного деятеля РА Роберта Млкеяна. Репертуар прославленного коллектива насчитывает десятки произведений армянских, русских и европейских композиторов. Достаточно сказать, что именно этот коллектив первым представил армянскому слушателю выдающиеся хоровые произведения Бриттена, Шнитке, Щедрина, Пуленка, Дебюсси и др.

Концерт для хора Альфреда Шнитке звучал в исполнении коллектива дивно, красиво, стереоскопично, проникая в самые сокровенные уголки души, очищая и возвышая:

Всем тем, кто вникнет в сущность

скорбных слов,

Всем, кто постигнет суть сего творенья,

Дай, Боже, искупление грехов…