"Я СОЛНЦЕМ ВСКОРМЛЕННЫЙ ЯЗЫК МОЕЙ АРМЕНИИ ЛЮБЛЮ..."

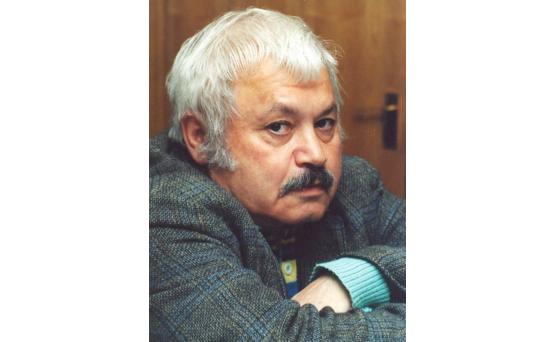

Это первая строка культового стихотворения Егише Чаренца "Ес им ануш Айастани" в переводе Ашота Сагратяна. 2 июля ему могло бы исполниться 85 лет. Но Ашот Аристакесович ушел из жизни в ноябре 2015 года. Он еще многое мог бы сделать.

А. САГРАТЯН РОДИЛСЯ В МОСКВЕ, в семье железнодорожника. Его отец, кстати, командовал эшелоном, доставившим первую партию продовольствия после завершения блокады Ленинграда. Сагратян окончил в Ереване среднюю школу N30 имени Чкалова. В тот же год там получили аттестаты будущие кинорежиссеры Эдмон Кеосаян, Гарник Аразян, а годом раньше - и Армен Джигарханян. Помню (я ведь тоже чкаловский), на доске с фотографиями именитых выпускников висел снимок актера Левона Джигарджяна (отрицательный персонаж из фильма "Песня первой любви"), а вышеупомянутых грандов не было.

Сагратян после школы окончил русское отделение филологического факультета ЕГУ имени В.М. Молотова. Первые свои стихи напечатал в 1950 году. Переводами занялся с 1956 года. Работал в отделе печати АОКС (1963-1969 гг.). С того же 1969 года преподавал теорию и практику перевода на кафедре художественного перевода Литературного института имени А.М. Горького, навсегда связав свою жизнь с Москвой.

К тому времени, к 70-летию Чаренца, сагратяновский перевод "Ес им ануш Айастани" был признан лучшим и размещен в книжечке первым среди остальных переводов на русский (куда я дел это издание?). Переводчик Сагратян постепенно стал заслонять поэта Сагратяна. Дело тут было не только в нехватке времени.

В одном из интервью Ашот Аристакесович в зрелые года на вопрос, почему его мало знают как поэта, сказал: "А я не высовывался..." После громкой пятерки (Окуджава, Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина, Рождественский) выпускать нас (Юнна Мориц, Олжас Сулейменов, Геннадий Айги и других) побоялись. Один из секретарей Союза писателей СССР бросил напрямик: "И чего эти лезут в нашу литературу? Что с того, что пишут на русском? Они, считай, калеки от нашей культуры...")

Полностью понимаю состояние Сагратяна. Потому что и сам в качестве "калеки" не был нужен ни Москве (ишь, чучмек выискался...), ни Еревану, где пишущих на русском армян практически просто отодвигали в сторону. А одной из причин крушения великой страны под названием СССР было засилье таких вот "секретарей Союза писателей" на различных руководящих постах.

МЕЖДУ ТЕМ ПЕРЕВОДЧИК АШОТ САГРАТЯН продолжал свою миссию: переводил с армянского на русский и представлял всесоюзному читателю нашу великую поэзию и несколько более скромную прозу. Он перевел Исаакяна, Туманяна, Чаренца, Шираза, Севака... Костан Зарян, Ваан Тотовенц, Вардгес Петросян и другие прозаики вошли в русскоязычный мир. Равно как и два тома мемуаров великого актера Ваграма Папазяна "Взгляд в прошлое". Потом Ашот Аристакесович как-то говорил мне, что хотел в заголовке ("Етадарц айацк") вывести "Оборачиваясь в жизнь". Но не вышло.

В здании Рыбного магазина на проспекте Маштоца мы жили на одной площадке с его родителями, поэтому часто контактировали, когда Сагратян приезжал в Ереван. В Москве он уже давно был признанным мэтром перевода, человеком, внесшим кроме практической деятельности, вклад в теорию перевода, воспитавшим многих учеников. Действительный член Академии педагогических и социальных наук, лауреат золотой Пушкинской медали, член многих творческих союзов, автор ряда книг. В последние годы он выполнил поэтический перевод 9 пьес Шекспира (от "Гамлета" до "Юлия Цезаря").

Из общественной деятельности Сагратяна выделю письмо в Политбюро ЦК КПСС (1988 г.), после которого в Москве была открыта первая национальная воскресная школа (армянская), которая действует и поныне.

Кроме слова Ашот Аристакесович прекрасно владел кистью (роспись по фарфору, графика, живопись), организовал 7 персональных выставок в Москве и других городах.

Он был еще и критиком, журналистом-международником, прозаиком, сыграл в кино (владелец харчевни Севачерян в фильме "Братья Сарояны"). Как он находил для всего этого время?! Вопрос сложный. Тем более что Сагратян не халтурил, как некоторые переводчики, которые, не раздумывая, ограничивались первым получившимся складным вариантом. Помню, сколько версий (около 10) он показывал при работе над четверостишием Туманяна:

Приснилось, что овца мне говорит:

"Пускай Господь твое дитя хранит,

Но вспомни: был ли сладок мой ягненок,

Его убив и съев, ты был ли сыт?"

Указанный перевод взят мной из сборника 1981 года. Автора не знаю. Множество сагратяновских интерпретаций, увы, не сохранил, да и не уместишь их в газетной статье... Но в качестве примера приведу варианты переведенной им армянской поговорки: "Тот, кто яйцо украл, и коня украдет".

Кто яйцо украсть сумел, унести и лошадь смел.

Кто начал воровство с яйца, тот может увести и жеребца.

Кто яйцо стянуть не прочь, тот и до коня охоч.

Кто яйцо стянуть отважен, конокрадом станет даже.

Кто яйцо посмел стянуть, стал уже на скользкий путь.

Не попавшись на яйце, погорит на жеребце.

Я ПРИВЕЛ ЛИШЬ 7 ИЗ 21(!) ВАРИАНТА ПЕРЕВОДОВ. У Сагратяна есть множество прекрасных переложений армянских пословиц, по которым без труда сможешь выйти на оригинал. А в поэтических переводах он всегда стремился оставаться верным главной заповеди переводчика: сберечь авторскую интонацию, душу, ментальность. Чтобы читатель прикоснулся не только к поэту, но и к человеку. Ведь у многих перевод превращается в сочинение на свободную тему.

Приведу концовку из стихотворения П. Севака: "Нас мало, да, но мы - армяне".

У каждой нации своя на свете ниша.

Вот так и мы себя не ставим выше,

Но ведаем, чего народом стоим:

Понятие "армяне" не пустое...

И почему бы не гордиться этим?!

Мы есть и будем, да родятся дети!

Эти строки очень нужны нам сегодня. Чтобы преодолеть стрессы и хаос во внутренней и внешней жизни. Я имею в виду искренне переживающих происходящее, тех, для кого патриотизм не пустое слово, а клятва - жить и умереть на этой земле. Если надо - за эту землю. Как исповедуется Чаренц (в переводе Сагратяна):

Для сердца, знавшего тоску, других

легенд и сказок нет!

Умов светлее, чем Кучак, Нарекаци,

для сердца нет!

Таких вершин, как Арарат,

мир обойди - на свете нет!

Как недоступный славы путь

я свой родной Масис люблю.

ПОСЛЕДНИЕ ОТ АВТОРА

-

2025-07-05 09:25

Что-то у нас не ладится с праздниками и юбилеями. Вот 5 июля вроде бы исполнилось 30 лет со дня принятия Конституции Третьей Республики, и есть повод оглянуться, оценить, чего мы добились за это время, руководствуясь статьями и целями Основного Закона страны. Но настроение сегодня у здравомыслящей части населения Армении не юбилейное, а тревожное. Потому что за последние 7 лет мы стали свидетелями (а также соучастниками) такого количества игнорирования конституционных норм, которое стерло главные положения, регулирующие взаимоотношения трех ветвей власти. А "свободные и гордые" граждане вообще забыли, что статья N2 Конституции начинается словами: "Власть в Республике Армения принадлежит народу".

-

2025-07-01 09:44

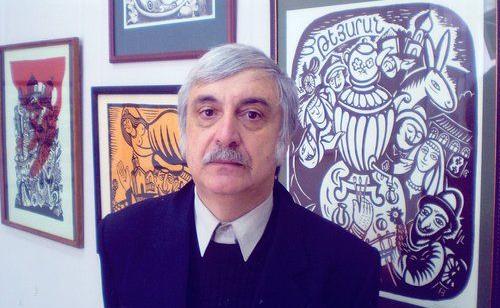

Художник Юрий Арамович Багдасаров родился 2 февраля 1952 года в Кисловодске. окончил в 1973 году Ростовское художественное училище имени Грекова. Долгие годы совершенствовал мастерство, учился у классика гравюры в области портрета Юрия Могилевского. В 1980 году стал членом Союза художников России, ныне заслуженный художник РФ.

-

2025-06-30 09:39

2015 год 4 июня. Министерство диаспоры издало в 2014 году 12 книг по арменоведению. 6 июня. Данные генетического исследования свидетельствуют о том, что современные армяне являются потомками тех, кто населял территорию Армении 5 тыс. лет назад.

-

2025-06-27 09:53

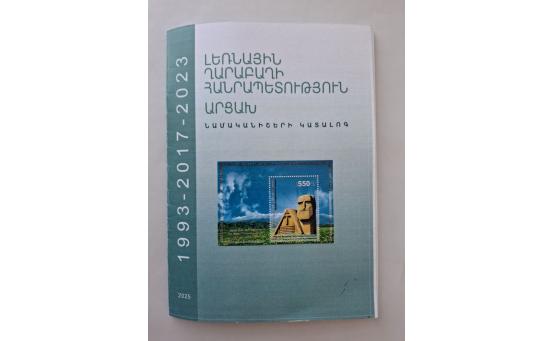

Вышел в свет "Каталог марок НКР (Арцах)", в котором представлены почтовые марки республики в период с 1993 по 2023 гг. Автор издания - Эдуард Кургинян, зампредседателя Армянской ассоциации филателистов. Выпускник электротехнического факультета ЕрПИ, кандидат технических наук, автор ряда научных статей, учебных пособий и 3 изобретений, многолетний преподаватель вуза Эдуард Вагаршакович с детства увлекался коллекционированием марок, потом увлечение приобрело профессиональный характер. Кургинян издал "Каталог марок Армении 1992-2008" (серебряная медаль на выставке в Австрии), "Каталог марок Армении 1992-2024". Его работы неоднократно удостаивались призовых мест в международных конкурсах по маркам, открыткам, памятным медалям, банкнотам. Арцахский каталог вышел в 2025 году.