НЕГАСНУЩЕЕ ПЛАМЯ

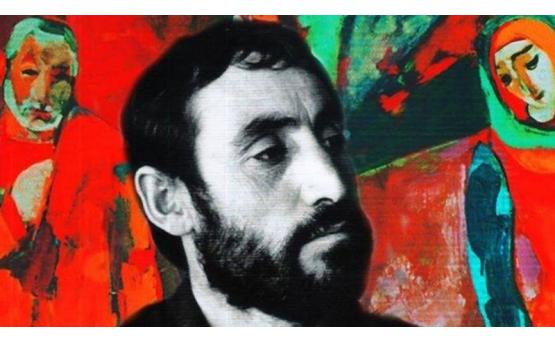

20 июля текущего года Минасу Аветисяну исполнилось бы 95 лет

Печаль, потрясение и … радость – именно эти чувства обуревали на посмертных выставках художника в последние десятилетия, где были представлены его картины, рисунки, театральные эскизы. Искусство Минаса Аветисяна, доступное всем и никому, всегда ускользает, оставляя за собой глубочайшие бездны смыслов. Оно вне времени и над временем, как все, что принадлежит сокровищнице человеческого духа…

МИНАС С САМОГО НАЧАЛА ПОРАЗИЛ РАЗМАХОМ, ЯРКОСТЬЮ И СВЕЖЕСТЬЮ НОВИЗНЫ. Ему предназначено было открыть в армянском искусстве новую эпоху, создать мир новых художественных образов. Он один из самых ярких и значительных представителей армянской культуры, воплощение свободного духа, светлых устремлений, пытливой мысли. Его жизни сопутствовала ранняя слава художника, открывателя нового в искусстве. Многие зрители сегодня помнят, с каким успехом прошла премьера балетного спектакля «Гаянэ» в фантастических, пламенеющих декорациях Минаса, о которых с восхищением отзывался Арам Хачатурян. Они и сегодня поражают воображение нового поколения зрителей.

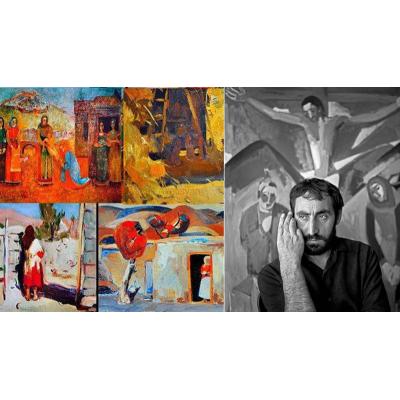

Еще один «остров сокровищ» Минаса – настенные росписи, сделанные художником в различных зданиях республики. Это подлинные шедевры, гимн Армении, ее народу. Чудовищное землетрясение 1988 года не пощадило здания с росписями художника, и то, что нам демонстрируют авторы документального фильма, – всего лишь отдельные уцелевшие фрагменты монументальных панно. И великая им благодарность за то, что они позволили нам увидеть хотя бы обрывки, сохранившие отблеск удивительного таланта художника.

Еще один «остров сокровищ» Минаса – настенные росписи, сделанные художником в различных зданиях республики. Это подлинные шедевры, гимн Армении, ее народу. Чудовищное землетрясение 1988 года не пощадило здания с росписями художника, и то, что нам демонстрируют авторы документального фильма, – всего лишь отдельные уцелевшие фрагменты монументальных панно. И великая им благодарность за то, что они позволили нам увидеть хотя бы обрывки, сохранившие отблеск удивительного таланта художника.

Минас был вырван из жизни еще полным сил. И все, чем одарила его судьба, – талантом, горением, преданностью – все это было уничтожено одним ударом. Как представить себе, что человек, так щедро одаренный природой, ушел навсегда?

Сегодня, рассматривая портреты Минаса, кажется, что видишь в резких чертах его лица трагическое предначертание судьбы. Таково свойство человеческой натуры – проецировать наши знания о гибели человека на всю его предшествующую жизнь. С другой стороны, мысль о судьбе возникает не случайно: в последние годы жизни Минас не раз изображал себя распятым на кресте. Как тут отделить мистику от реальности?

Конечно, можно сказать, что мотив распятия – источник живого чувства, пронизанного идеями христианства. Но источник религиозного чувствования Минаса глубже. Было потрясение, пожар унес десятки шедевров – плоды вдохновенного и мучительного труда. Я видела Минаса буквально через несколько дней после пожара. Он перенес эту трагедию мужественно, был по-прежнему приветлив, обаятелен и прост, и только в его горящих глазах крылся свет только что перенесенного горя. Искусство, творчество и вера – вот что спасло тогда живописца и дало возможность выжить, тому свидетельство – шедевры, созданные после пожара.

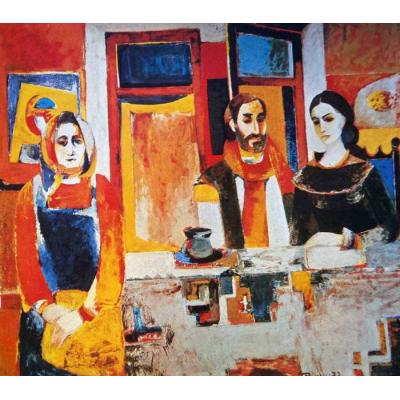

…В КОНЦЕ 50-Х – НАЧАЛЕ 60-Х В АРМЕНИИ ПОЯВИЛОСЬ НЕМАЛО ТАЛАНТЛИВЫХ ХУДОЖНИКОВ, но именно Минасу удалось стать символом целого поколения и символом всей Армении. Почему созданные им творения переросли национальные границы? В чем разгадка этого феномена? Может быть, дело в его исключительной, безупречной технике? Нет, разумеется. Мастерство у Минаса и впрямь такое, что «не видно мастерства», о нем думаешь в последнюю очередь. Глядя на картины Минаса, не замечаешь ни колорита, ни стиля. Ремесло – пусть даже высочайшей пробы – никого и никогда еще не возводило к вершинам художественного творчества. Главное, мне кажется, в духовности минасовского искусства. Именно она выдвинула Минаса в ряд уникальных явлений в мировом изобразительном искусстве. Глядя на его картины, пронизанные солнцем, на их словно бы звенящие, яростные краски, теряешь иной раз ощущение реальности. Все внешнее в творчестве Минаса исчезает – остается лишь пронизывающее и интенсивное духовное излучение.

Время - самый строгий и нелицеприятный судья. Эпоха меняет "глаз", совершенствует видение. Чем дальше мы уходим вперед, тем прозорливее взор. Ведь не случайно каждое поколение судит по-своему искусство прошлого. Судит с высоты своего настоящего. Не померк ли ореол Минаса в глазах нынешнего поколения?

Нет, не померк. Это показало время, прошедшее со дня его трагической гибели.

Более того, стало очевидно, что интерес к Минасу еще более возрос, к его искусству ныне приложима еще более высокая мера, чем раньше. Его полотна, мощно написанные интенсивным цветом, звучат гимном, одой в честь солнца. Картины Минаса поражают необычностью видения художника, ощущением той напряженной, вдохновенной деятельности, что представлялась радостью, блаженством, смыслом существования их создателя. Во всем этом - след его пристрастий, трудов, настроений, след стремительной энергии, с которой он брался за осуществление своих замыслов.

Жизни Минаса сопутствовала ранняя слава гениального художника "магелановой крови", открывателя новых земель в искусстве. Ранний период его творчества - это юношеские годы, но отнюдь не ученичество. Здесь просматривается будущий большой художник. Звенящие, яростные краски живописи, то с бурным темпераментом, то с мечтательной прозрачностью заполнили поверхности ранних холстов. Они тут же завоевывают внимание зрителя, подчиняя его своей колдовской выразительной силе.

Жизни Минаса сопутствовала ранняя слава гениального художника "магелановой крови", открывателя новых земель в искусстве. Ранний период его творчества - это юношеские годы, но отнюдь не ученичество. Здесь просматривается будущий большой художник. Звенящие, яростные краски живописи, то с бурным темпераментом, то с мечтательной прозрачностью заполнили поверхности ранних холстов. Они тут же завоевывают внимание зрителя, подчиняя его своей колдовской выразительной силе.

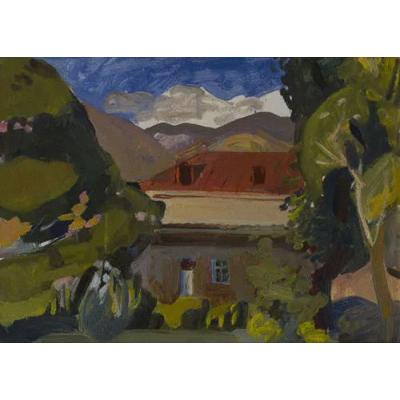

Одна из работ поразила меня еще в далекие 70-е годы. В оранжевой тяжести плода густеет тепло. Предгорья Джаджура зеленеют навстречу солнцу, глазу и птичьим перекличкам. Зелеными ракетами, устремляясь ввысь, замерли деревья. С высоких гор бегут вниз кустарники. Какая плотность цвета, какая легкость света, какая гармония природы!

Джаджур... Сколько смысла было в этом названии для Минаса! Где бы он ни находился, видел свой Джаджур внутренним взором, в солнечном сказочном сиянии. Есть нечто священное и незыблемое в его привязанности к земле, на которой родился. Видимо, так уж устроен человек, вовек благословенно для него лишь то, что ему сродни. И Минас взирал на его красоту и был с ней приветлив и радовался ей... издали, как зритель в театре. В бификальных очках сквозь верхнюю часть стекла видишь даль, сквозь нижнюю - то, что вблизи. Внутренний взор Минаса всегда был за такими очками - в любую минуту поднять глаза и увидеть ту землю, что была единственно своей, навечно для души.

Вот "Автопортрет художника", "В мастерской", "Сумерки в деревне", "Мы здесь жили", "Осенние мотивы", "Девушка у окна", "Ожидание"... Знакомые театральные эскизы. Здесь каждая работа своеобразна и интересна, будит мысль, раскрывая возможности искусства. Решительно все обладает совершенно особой выразительностью. В каждой работе (большинство из них создавались на глазах его друзей и автора этих строк) улавливаются естественный драматический напор, порывистость, свет. Каждая несет в себе отблеск редкой проникновенности, озаренности.

У РАБОТ ХУДОЖНИКА ЕСТЬ СВОЙСТВО ЗАПАДАТЬ В ДУШУ, застревать в уголках памяти, восхищая и радуя. Все они - плод его размышлений, настолько глубоких и непосредственных, что отходишь от этих картин переполненным.

Минас - истинный новатор, хотя в чем-то он традиционен. Он по-новому оценил выразительные возможности и значение цвета и создал на своих полотнах сверхнапряженную атмосферу - в этом заключается современность его языка, этим определяется его вклад в искусство. И не случайно его появление буквально потрясло всех - и ветеранов искусства, и новую генерацию художников. Яркое, острое восприятие цвета у Минаса навеяно жизненными впечатлениями, которые всегда основаны на реальности, хотя и кажутся иногда сказочно нереальными.

Говорят, талант – это страсть плюс готовность приносить в жертву все и вся ради чего-то одного. Уже в одном этом ракурсе дарование Минаса – исключительное и единственное в своем роде. И даже это не объясняет полностью феномен его славы. Наиболее точное определение дает замечательный армянский писатель Рафаэль Арамян на страницах нашей газеты: «Минас Аветисян был большим художником, потому что имел свою палитру, потому что за каждым оттенком, за каждой линией углядывались и другие цвета, другие линии и новая глубина. По его картинам тоскуешь, как тоскуешь по полюбившимся морям или местам, где однажды побывал. Его картины несут в себе не только судьбу художника, но и собственную, свое большое сердце, печаль, потрясение…»

Говорят, талант – это страсть плюс готовность приносить в жертву все и вся ради чего-то одного. Уже в одном этом ракурсе дарование Минаса – исключительное и единственное в своем роде. И даже это не объясняет полностью феномен его славы. Наиболее точное определение дает замечательный армянский писатель Рафаэль Арамян на страницах нашей газеты: «Минас Аветисян был большим художником, потому что имел свою палитру, потому что за каждым оттенком, за каждой линией углядывались и другие цвета, другие линии и новая глубина. По его картинам тоскуешь, как тоскуешь по полюбившимся морям или местам, где однажды побывал. Его картины несут в себе не только судьбу художника, но и собственную, свое большое сердце, печаль, потрясение…»

Бесспорно, творчество Минаса не сразу открывается во всей своей значимости даже профессионалу. Его можно сравнить с Араратом: чем дальше отступаешь от него, тем яснее осознаешь его масштаб. Сейчас, подводя художественные итоги XX века, мы по праву можем назвать Минаса классиком, сыгравшим бесспорную роль в развитии не только армянской, но и мировой культуры последнего столетия. Потому что его искусство – точка отсчета истинности для многих магистралей, по которым шли художники нашего трудного времени. И еще потому, что его искусство прошло проверку временем и дало возможность рассмотреть первоистоки подлинно возрожденческой гармонии и душевного целомудрия его живописных полотен, их гордого артистизма и одухотворенного интеллектуализма.

Держался Минас всегда просто. Он вовсе не походил на мэтра, признанного корифея, хотя при жизни его приравнивали к Сарьяну. В нем не было ни тени самолюбования, рисовки. Он весь был – порыв, взлет. Маска деланной холодности, которая иногда появлялась, особенно после пожара, в действительности была формой самозащиты этого легкоранимого человека. Но он проявлял твердость характера как по отношению к самому себе, так и к другим.

Минас был ярким представителем своего народа и нес в себе его гены. Гордился своим Джаджуром, который благодаря ему ныне знает вся планета. «Когда я приезжаю в свою деревню, – признавался он, – и вижу, как у порога глиняных домиков сидят женщины, подперев голову руками, передо мной раскрывается весь мир. Я забываю обо всех «измах», течениях, направлениях и думаю о жизни. А жизнь диктует свои «измы», которые в каждом новом случае у каждого художника иные. В этом разнообразии – сила искусства».

В Минасе было нечто такое, чего не было в других. Единственное слово, которое правильно бы характеризовало его исключительность, – чистота. Минас обладал врожденной чистотой тем более ценной, что ей не было места в нашей реальности.

Единственное, что можно сделать сегодня, – сохранить наследие Минаса, составляющее национальное богатство Армении. Минас остался на Земле со своей влюбленностью в ее весну, всей своей страстью неистребимой веры в ее совершенство. Его мир живет сегодня напряженнее, чем при жизни его создателя.

ПОСЛЕДНИЕ ОТ АВТОРА

-

2025-06-02 09:28

Скончалась народная артистка Армении и Грузии Эльвира УЗУНЯН, недавно отметившая свое 90-летие Ее голос звучал красиво и вдохновенно, сливаясь с взволнованной кантиленой музыки Верди. Сложная жизнь человеческой души как бы заново рождалась в известной всему миру "Травиате". Потом были поздравления и пожелания. Они обычно приходят, когда случается в жизни что-то значительное. Вот с этой значительной победы на конкурсе, объявленном летом 1962 года Ереванским оперным театром, и началась основная глава творческой биографии студентки третьего курса Тбилисской консерватории Эльвиры Узунян. Она получила приглашение вступить в труппу театра в качестве солистки.

-

2025-05-07 10:44

В ряду памятных музыкальных дат нынешнего года одной из самых значительных является 180-летие выдающегося французского композитора, органиста, дирижера, педагога, музыкального критика, музыкально-общественного деятеля Габриеля Форе. Этой дате был посвящен концерт государственного камерного оркестра Армении, который прошел в Большом зале Армфилармонии им. А. Хачатуряна. Программа гала-концерта, целиком состоящая из произведений Форе, завершила Дни Франкофонии в Армении. Инициаторами вечера были Национальный центр камерной музыки, Посольство Франции в РА, МОНКС и Французский институт в Армении.

-

2025-05-03 11:35

Проходят десятилетия, но неизменной остается любовь публики к явлению, которое мы называем "Ованес Бадалян". Легенда народной песни своим неповторимым исполнением вдохнул новую жизнь в армянскую песню. Она, словно магнитом, тянула певца, одаренного голосом редкой красоты, способного петь свободно, словно и труда это никакого не составляло.

-

2025-04-25 09:46

Самвел Паркевович Мурадян - личность уникальная. Известный литературовед, доктор филологических наук профессор ЕГУ, отметивший недавно свое 80-летие, до сих пор сохранил в себе детское восприятие жизни. Для многих он - соединение ребенка с мудрецом. В его книгах, монографиях, многочисленных статьях, научных исследованиях присутствует тот же праздник смысла, формы и колоссальных знаний, что и много лет назад. Вся его деятельность - и лекции, и книги, комментарии по случаю, споры, в которые он ввязывается, всегда имеют прямую и благородную цель: защитить базовые ценности литературы. Защитить наши исторические культурные завоевания, оживить коллективную память, чтобы не затерялась в ней чья-то драматичная судьба, не пострадала, не искривилась чья-то репутация от злого навета или пустой молвы.