«ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА» И ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ

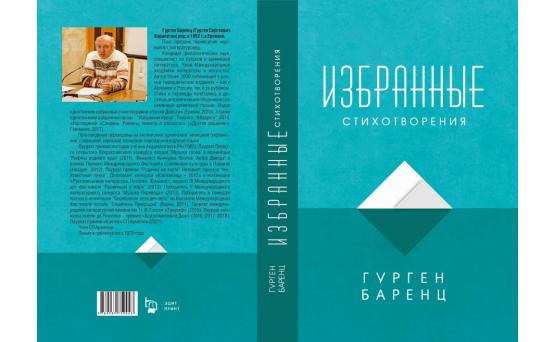

Информационным поводом для встречи и беседы с известным поэтом, переводчиком и литературоведом Гургеном Баренцем послужили опубликованные в этом году в четырех номерах журнала «Иностранная литература» переводные подборки современных зарубежных и армянских поэтов, а также издание однотомника «Избранные стихотворения».

Наталья САРДЖАНЯН: – Журнал «Иностранная литература» не нуждается в представлении: он всем нам хорошо известен. В свое время он занимал лидирующее положение среди центральных, всесоюзных периодических изданий, был один из самых престижных, самых важных и самых читаемых «толстых» журналов. У него был огромный тираж. Именно в «Иностранке» впервые были опубликованы наиболее значительные произведения зарубежной литературы, которые просто перепахали наше сознание, сформировали наше мировосприятие, мировоззрение. Габриэль Гарсиа Маркес, Марио Варгас Льоса, Пабло Неруда, Хорхе Борхес, Анри Труайя – список славных имен можно продолжать и продолжать. Как обстоят дела с журналом сегодня, когда все изменилось? Каких авторов и какие произведения публикует журнал? Сохранился ли читательский интерес к изданию?

Гурген БАРЕНЦ: – Конечно, «золотой век» журнала остался в прошлом, когда реальное, фактическое число читателей достигало десятков миллионов, когда каждый новый номер ожидался как событие, переходил из рук в руки. Важные, ключевые произведения становились предметом широкого обсуждения, кстати, и в Армении тоже. Думаю, лучше всего об этом может рассказать главный редактор журнала Александр Ливергант. Привожу его ответ на этот вопрос: «Журнал жив, и это главное. Хотя проблем, конечно, хватает. Но престиж сохраняется. И что еще важно и отрадно: в журнале - и в редакции, и в «переводческом стане» - много молодых, талантливых, энергичных. В будущее, простите за банальность, смотрим с оптимизмом».

Н.С.: – Давайте поговорим о ваших публикациях в журнале. Четыре публикации в «Иностранке» за год – это впечатляет. Как это вам удалось? Расскажите, пожалуйста, поподробнее, как началось ваше сотрудничество с журналом.

Г.Б.: – Начну с того, что еще каких-нибудь полтора года назад мне самому это казалось невозможным, нереальным. Я понимал, что моим переводам из армянской поэзии и, тем более, моим стихам в «Иностранной литературе» просто нечего делать – хотя бы потому, что армянская поэзия не воспринимается и не рассматривается журналом как зарубежная литература. Я перевожу с разных языков, преимущественно американских и славянских поэтов, однако вскоре выяснилось, что они редакцию не интересуют. Мне стало ясно также, что журнал представляет собой «закрытую территорию», что это, как говорится, «зелен виноград», поскольку я автор со стороны, тогда как у редакции своих постоянных переводчиков – пруд пруди. Причем все они как на подбор – известные, энергичные, талантливые, состоявшиеся, прошедшие через огонь и воду. Назову здесь хотя бы Павла Грушко, Евгения Солоновича, Анатолия Гелескула.

А сотрудничество с журналом началось так. Лет пять-шесть назад я без особых претензий и надежд на успех послал журналу подборку переводов из известного современного иранского поэта Шамса Лангеруди. И вот год назад, когда я напрочь забыл об этой подборке, мне неожиданно приходит письмо от редактора отдела поэзии Ларисы Васильевой, что подборка произвела хорошее впечатление, одобрена редколлегией и готовится к публикации. От меня требовалось написать небольшое вступительное слово, представляющее автора, и составить биографическую справку в строгом соответствии формату и требованиям журнала. Началась многомесячная кропотливая работа над текстами переводов и сопроводительных материалов. Планка требований редакции была необычайно высокой – сотрудничать с редактором было и трудно, и интересно. Я не сетовал, потому что видел, что мои тексты в процессе огранки и шлифовки только выигрывали. Когда подборка была доведена до соответствующей кондиции, она очень понравилась редактору, и меня спросили: нет ли у меня за душой другой подборки такого же уровня. Что нужно слепому – пара глаз. Я предложил подборку другого ирано-армянского поэта – Ваге Армена. К моему большому удивлению, подборка эта также понравилась и была подготовлена к публикации. И меня снова спросили: нет ли в моем «загашнике» еще одной подходящей подборки. И я предложил стихи Тадевоса Тонояна из книги «Ангелы матерей», написанные на западноармянском языке. И снова пошли недели и месяцы кропотливой редакционной работы над текстами, вступительной статьей и справочным материалом. Я чувствовал большое удовлетворение по поводу вступительной заметки, поскольку она предоставляла возможность рассказать на двух страницах о боли и страданиях нашего народа, о Геноциде, об обрушившемся на наши головы беспрецедентном бедствии, «зулуме».

Что касается моей стихотворной подборки, то ее в каком-то смысле можно считать «бонусом». В процессе подготовки подборок армянских поэтов у нас с редактором Л. Васильевой завязалась оживленная переписка, и как-то она «неосторожно» похвалила мои стихи, с которыми ознакомилась в Интернете. Тогда я послал ей свой однотомник избранных стихотворений, и в книге также много чего ей понравилось. И она собрала подборку для публикации, причем в нескольких вариантах. Я стал осторожно «тянуть одеяло на себя»: ненавязчиво предлагал ей обратить внимание на другие стихотворения, в которых было меньше плакатной публицистики и была выше поэтическая составляющая. Так сложилась подборка, которая вполне удовлетворяла нас.

Н. С.: – Четыре подборки в одном из самых крупных российских журналов – это не только впечатляющий, но и обязывающий результат. По логике вещей каждый успех должен закрепляться, за этими подборками должны последовать новые. Будет ли продолжение у вашего сотрудничества с «Иностранкой»?

Г.Б. – Что касается перспектив, здесь все не так уж просто и однозначно. Необычайно высокая планка требований журнала говорит сама за себя. Каждая из четырех публикаций сегодня, уже задним числом, представляется мне маленьким чудом, большим исключением из правил. Это верхняя, видимая часть айсберга. А невидимая его часть – многочисленные отклоненные переводные подборки. Объективно они также довольно интересные и «печатабельные», и я не комплексовал по поводу отказов, а просто предлагал эти подборки другим российским литературным изданиям, где они принимались сразу же и с удовольствием. Что касается «Иностранной литературы», то здесь вскоре будет опубликована подборка моих переводов из ванадзорского поэта Манвела Микояна, это будет, так сказать, еще одним «маленьким чудом». Тем не менее, у меня вовсе нет «шапкозакидательских настроений». Каждое новое стихотворение, каждый новый перевод, каждую новую свою публикацию я рассматриваю как последнюю. Попытки, конечно, будут предприниматься, буду всячески стараться преодолевать высоченную планку требований журнала и, если потребуется, буду «прыгать с шестом». Очень не хотелось бы, чтобы наше сотрудничество с редакцией оказалось перевернутой страницей, пройденным этапом, но такую возможность я не исключаю. Как говорится, не всегда коту масленица.

Н.С. – Не могу понять, чем объясняется это ваше пессимистическое настроение. Вы пишете и переводите довольно много. И много публикуетесь. Вам легко это, кстати, дается?

Г.Б. – Вы, вероятно, сами того не подозревая, наступили на больную мозоль. Я пишу очень трудно. Ни строчки, ни слова не могу написать, когда нет вдохновения, когда просто не пишется – и все тут. И черной завистью завидую всем, кто пишет легко, без потуг. Просто садится за компьютер и начинает строчить – будь то стихи, перевод, статья или письмо. Яркий пример – Валерий Брюсов. У него даже есть такие строки:

Вперед, мечта, мой верный вол,

Неволей, если не охотой.

Но ведь, с другой стороны, если обращаться с мечтой, как с волом, если понукать и стегать ее, то она не станет вдохновенным стихотворением.

Н.С. – Какими критериями вы руководствуетесь, оценивая стихи, отбирая их для перевода?

Г.Б. – Здесь опорными, несущими стенами являются два подхода. Армянскую литературу – как классическую, так и современную – необходимо переводить, представлять на разных языках, то есть в меру сил и возможностей всячески способствовать ее пропаганде и популяризации. Это, так сказать, «обязательная программа». То есть я как переводчик поэзии не могу не считаться с живым литературным процессом. И поэтому я всегда тесно сотрудничал и продолжаю сотрудничать с единственным в Армении русскоязычным литературным журналом – «Литературной Арменией» и львиная доля моих стихотворных переводов выполнялась по просьбе ее главного редактора Альберта Налбандяна. То есть я переводил не по принципу «эти стихи меня зацепили, воодушевили», а исходя из насущной необходимости, чтобы русский читатель имел представление о сегодняшней армянской поэзии. Но есть также другой подход, «произвольная программа», когда переводишь понравившиеся стихи, переводишь, так сказать, «для души».

Н.С. – Каким требованиям, по вашему мнению, должны отвечать стихотворные переводы?

Г.Б.: – Самым главным требованием, критерием оценки для меня является безукоризненное русское звучание переведенного стихотворения. Перевод должен восприниматься, а в идеале должен стать фактом русской поэзии. «Армянский акцент» вполне допустим и даже придает какую-то «пикантность» в оригинальном творчестве, но в переводах он недопустим. Никаких поблажек, никаких скидок на то, что это перевод, мол, ну что с него взять? Это недопустимо, этого не должно быть по определению. Более того, это просто оскорбительно для художественного перевода как литературного жанра. Напомню в этой связи, что лучшие переводчики поэзии нередко идут на осознанные жертвы и недосчитываются образов и ассоциаций подлинника, чтобы перевод свободно дышал, чтобы он звучал естественно и раскованно, чтобы он воспринимался родным сыном, а не пасынком русской литературы.

Продолжая свою мысль, отмечу, что не люблю читать и, тем более, переводить длинные, многословные стихотворения. Убежден, что двадцать строк – достаточно большое пространство, в котором словам поэта будет тесно, а мыслям – просторно. Исключения, конечно, возможны и вполне допустимы, но они должны быть обоснованы. Вообще же я отдаю явное предпочтение стихам-миниатюрам в 6-10 строк, в основу которых положена какая-то психологическая ситуация, необычный ракурс, логическое противоречие, парадокс.

Н.С.: – Есть ли какое-то существенное, значительное различие в менталитете и мировосприятии армян в сравнении с другими народами и находит ли это различие отражение в культуре, искусстве, литературе нашего народа?

Г.Б.: - По словам Мовсеса Хоренаци, мы, армяне, - «небольшая кладка», и это обстоятельство оставляет свой глубокий отпечаток на нашем поведении, на нашем характере. Мы не можем позволить себе то, что безоглядно и решительно допускают представители других наций. Так, Бродский в своих беседах с С. Волковым безапелляционно заявлял, что Тютчев переоценен и написал не более десятка хороших стихотворений, что Блок является самым безвкусным поэтом во всей истории русской литературы. Ахматова на дух не переносила Чехова и утверждала, что нельзя одновременно любить и поэзию, и Чехова. Для нас подобные суждения являются недопустимой роскошью. Мы как-то стеснительно умалчиваем о том, что Брюсов за свою тифлисскую лекцию получил от Туманяна пятьсот рублей, прекрасно зная, в каком бедственном, нищенском положении находятся армянские писатели, для которых эта сумма была целым состоянием. В тот же период времени Ал. Спендиарян выступал в Тифлисе с благотворительными концертами и всю вырученную сумму передавал раненным в жерновах мировой бойни солдатам. Мы стыдливо предаем забвению тот факт, что Брюсов так и не навестил угасавшего в одной из московских больниц Туманяна.

Н.С.: – Как бы вы охарактеризовали основные тенденции развития сегодняшней поэзии?

Г.Б.: – За последние несколько десятилетий мир очень изменился. Радикально изменилась и наша действительность. Информационные технологии, Интернет, Искусственный интеллект во всем многообразии своих проявлений не оставили камня на камне от наших представлений. Поэзия, конечно, относительно консервативна и значительно упорнее противостоит всем штормам и ураганам времени, но и здесь тоже изменения очевидны и несомненны. Мы должны примириться с мыслью, что сегодняшней поэзии больше нужны «ювелиры», нежели «кузнецы». Иными словами, изменилось отношение читателя к так называемым «гражданским мотивам», публицистической, «эстрадной» поэзии. Интерес к такой поэзии явно снизился. Это, конечно, не означает, что эпоха глубокой, содержательной поэзии, насыщенной реалиями общественной жизни, прошла: просто «как» в сегодняшней поэзии важнее, чем «что». Я бы не хотел, чтобы у вас сложилось впечатление, что я восхваляю этот новый тип поэзии, нет, ничего подобного. Я просто говорю, что такой подход существует, и мы должны с ним считаться.

А теперь представьте на мгновение, что вся ваша дальнейшая жизнь должна пройти на необитаемом острова и что вы можете взять с собой всего одну книгу. Труднейший выбор, не правда ли? Вдруг сразу выясняется, что Аполлинер, Неруда, Есенин, Мандельштам, Пастернак, Терьян, Чаренц при всем их несомненном величии – это не те авторы, которых можно читать каждый день. Выбор необходимо сделать среди «многослойных» писателей, тех, которые при каждом новом прочтении открываются перед вами какой-то новой гранью. Для меня лично такими писателями являются Шекспир, Пушкин и Туманян.

Беседу записала Наталья САРДЖАНЯН

ПОСЛЕДНИЕ ОТ АВТОРА

-

2025-07-17 11:21

Никакой конструктивной мысли, никакого позитивного посыла, никакой понятной идеи, никакого реалистичного решения, никакой здоровой среды, никаких хороших ожиданий, никакого обнадеживающего видения, так на своей странице в ФБ охарактеризовал вчерашнюю пресс-конференцию Никола Пашинян член Исполнительного органа РПА Артак Закарян. Публикацию полностью приводим ниже.

-

2025-07-17 10:11

Отношения между Турцией и Азербайджаном основываются не только на стратегических интересах, но и на глубокой историко-культурной и этнической близости. Девиз "Одна нация - два государства" (Bir millet - iki devlet), часто повторяемый лидерами обеих стран, отражает эту особую связь. Однако действителен ли он? Или это просто фикция? Для ответа на этот вопрос рассмотрим историческую хронологию. В начале XX века Османская империя продолжала волноваться ситуацией в Закавказье. В 1918 году, в период краткосрочной независимости Азербайджанской Демократической Республики (АДР), турецкие войска под командованием Нури-паши Киллигиля (да, да, того самого сводного братца небезызвестного Энвера паши) вошли в Баку. Хотя АДР просуществовала всего до апреля 1920 года, этот эпизод стал первым значительным моментом военного и политического сотрудничества между турками и азербайджанцами (кавказскими татарами). С установлением советской власти связи были прерваны, но после распада СССР начался новый виток сближения, так как у последователей Османской империи сохранились империалистские настроения в плане восстановления своей мощи в регионе.

-

2025-07-17 09:32

Ни одно нормальное государство не передает какую-либо из своих государственных функций в доверительное управление или на аутсорсинг, если оно не признает свою государственную функцию «спорной», написал в своем ТГ-канале политолог Акоп Бадалян, коснувшись заявления Никола Пашиняна о разблокировке региональных коммуникаций на Южном Кавказе и передаче их на аутсорсинг. Отметим, в ходе пресс-конференции Пашинян сказал: «Сегодня в Армении существует множество известных случаев аутсорсинга. Например, управление «Звартноцем» передано на аутсорсинг. Управление водной системой передано на аутсорсинг. Управление железными дорогами Армении передано на аутсорсинг. Нюанс в том, что все эти системы продолжают оставаться собственностью Армении. Это очень важно отметить». Публикацию Акопа Бадаляна полностью приводим ниже.

-

2025-07-17 09:15

Для Никола существует только одна формула: чем наивнее и ниже среднего IQ, тем удобнее для него – его пустословие и не имеющие ничего общего с реальностью утверждения будут гораздо лучше восприниматься как философские абсолютные истины, написал на своей странице в ФБ член Совета РПА Армен Овасапян. Публикацию полностью приводим ниже.