ПРИНЯВШИЙ БОЛЬ ЗЕМНУЮ…

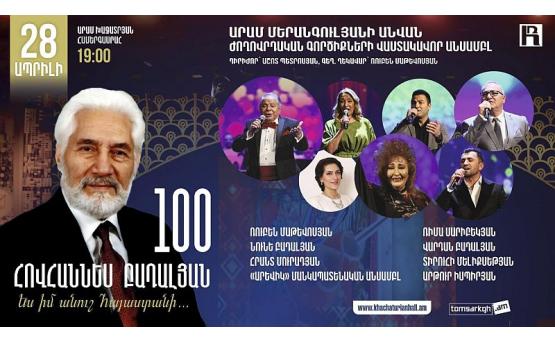

29 ноября исполнилось бы 100 лет со дня рождения замечательного писателя Рафаэля АРАМЯНА

Решив написать эти заметки, я открыла "Армянскую энциклопедию", чтобы проверить какие-то факты биографии писателя Рафаэля Арамяна. К величайшему сожалению, не нашла его имени ни в первом томе, ни в последнем, где обычно следуют дополнения. А между тем он был одним из интересных современных прозаиков, переводчиков, уникальной личностью, общение с которым обогащало каждого, кому посчастливилось с ним хоть раз встретиться.

"ИЗ ПИСАТЕЛЕЙ СВОЕГО ПОКОЛЕНИЯ РАФАЭЛЬ АРАМЯН лучше всех знал живопись, часто писал о художниках, выступал на вернисажах и обсуждениях, - рассказывал искусствовед Шаэн Хачатрян. - Когда я стал директором музея, он похвастался: Сарьян, мол, написал мой портрет. Я сказал, что видел его. ̎Как это видел? – изумился Рафик. – Портрет на палитре?"

Оказывается, кроме портрета на холсте Мастер исполнил и другой портрет Арамяна. История его такова. Рафаэль очень хотел иметь как реликвию палитру Сарьяна. И вот перед тем, как отдать ее, художник буквально несколькими мазками набросал на ней лицо писателя.

После смерти Арамяна Шаэн все время вспоминал об этой уникальной работе. Несколько раз ходил к вдове писателя, она ему отказывала, но наконец согласилась с его аргументами.

… Впервые встретилась с Рафаэлем Арамяном в самом начале 70-х годов. Тогда на улице Терьяна столицы в огромном мрачновато-сером здании с колоннами, где находилось издательство "Айастан", можно было увидеть весь цвет тогдашней писательской организации: Серо Ханзадяна, Ованеса Шираза, Сильву Капутикян, Ваагна Давтяна, Геворга Эмина, Карписа Суреняна, Паруйра Севака, Перча Зейтунцяна, еще не столь знаменитого Гранта Матевосяна, Рачья Ованесяна, Левона Мириджаняна, тогда еще молодых Размика Давояна, Рубена Овсепяна , Мушега Галшояна, Вардкеса Петросяна и многих-многих других. Они были крупными индивидуальностями, со своим личным, особым восприятием и знанием жизни: зорко всматривались, метко схватывали отдельные ее стороны и передавали их неожиданным до убедительности языком. Это был период, когда в стране "поэт был больше чем поэт". Многие из них пользовались огромным авторитетом, с ними считались власти, они были активными участниками жизни. При всей их дружбе (мне по крайней мере так казалось) они не только не походили друг на друга, но и во многом были прямо противоположны. Однако, присмотревшись, в них можно было заметить нечто заговорщицкое, существующее лишь между ними, окрашенное иронией, которой у них было не занимать. В издательстве изредка можно было увидеть и пожилого, мрачноватого вида Арташеса Воскерчяна, при появлении которого почему-то любой оживленный разговор умолкал.

И вот в этой среде свое особое место имел Рафаэль Арамян - обезоруживающе добрый человек и тонкий лирик в прозе. Он был невысокого роста, полноватый, с добрым лицом и внимательным взглядом удлиненных карих глаз. Внешность его была почти заурядной. Но во всем облике писателя было что-то таинственно-притягательное, неизъяснимо магнетизирующее.

Рафаэль Арамян любил общество самых разнообразных людей, любил споры, где он сразу становился естественным центром в силу остроты ума, необыкновенной свободы, с которой он вел беседы, и того доброжелательства, которое притягивало к нему людей. Он жадно искал общения с ними, видя главный интерес жизни в беседе. Конечно, знания у него были немалые, но, как мне кажется, о многом он догадывался, как это бывает у одаренных людей.

Придя в редакцию "Гркери Ашхар" ("Мир книг"), где я тогда работала, часто заставала Арамяна, беседующего с редактором Анушаваном Саркисяном (псевдоним Девканц). Они подолгу общались, но со стороны трудно было понять их разговор. Говорили вместе, каждый о своем, и только иногда реплики их скрещивались. Юмор Арамяна был своеобразный, скрытый под маской серьезности. Нередко к их беседе, вернее, к спору подключался зашедший "на минутку" талантливый писатель и переводчик Карпис Суренян. Передать в точности их спор невозможно - столько в этих словесных поединках было и серьезного, и смешного, и неожиданного.

ЗАПОМИНАЛИСЬ ЧУДАЧЕСТВА АРАМЯНА.

"Терпеть не могу цитат, - говорил он, листая новую книгу известного критика. - Слишком много цитат. Кавычки мне напоминают оттопыренные уши любимого художниками животного" (вероятно, ослика). И манера говорить у Рафаэля Геворковича была особая, покоряющая. Он, как кудесник, изысканно, всегда точно определял смысл, содержание, характер вещей, событий, людей.

Как живо, весело он рассказывал о пристрастиях писателя Дереника Демирчяна к кошкам, которых у него было множество. Котят писатель раздаривал знакомым и спустя некоторое время шел их навещать. Один из мохнатых достался Арамяну. Но через неделю зайдя к нему, Демирчян не застал своего любимца (жена Арамяна "неосторожно" его выпустила) и был крайне возмущен. Сразу покинул дом, пригрозив больше с ним не разговаривать …

Рафаэль Арамян был начинен сюжетами, темами, но написал не очень много. Первая книга - роман "Братья Рубиняны" (1954 год) - вызвала споры, признание одних и упреки других. Было ясно, что появился новый хороший писатель, поразивший оригинальностью формы, тончайшими наблюдениями и деталями, неожиданными сравнениями. К юбилею Комитаса в 1969 году вышла книга Арамяна о композиторе. Особый успех имели два сборника его рассказов, которые были переведены и на другие языки. Читательский успех выпал и на долю книги "Под стенами мертвого города". И это все, не считая переводов и множества статей. Но, общаясь с ним, слушая его рассказы, казалось, что вы прочли огромное собрание сочинений.

Говорил он удивительно. В каком-то неожиданном, удивлявшем его самого озарении, рассказывал сюжет, возникший в его фантазии. Он хотел написать рассказ о том, что земной шар был создан круглым, видимо, для того, чтобы нельзя было человека за его легкие провинности ставить в угол на глазах у всех. Не помню, написал ли писатель этот рассказ или, как и многие его устные шедевры, остался лишь в памяти близких друзей. Зато отчетливо запомнился по-сарояновски емкий и необычный художественный образ, своего рода тест на гуманность, оставленный нам, чтобы снова размышлять о загнанности человека в нашем "угловатом" мире (хотя заседают за "круглыми" столами), о судьбе самого Рафаэля Арамяна, который не раскрылся полностью как художник, потому что оттепель быстро закончилась, и, наконец, попытаться заново осмыслить сложные взаимодействия социального тандема писатель - общество.

Однажды к нам в отдел литературы и искусства газеты "Коммунист" он принес рассказ под названием "Деревья умирают стоя". В тот год по приказу одного из руководителей республики было вырублено множество деревьев. Арамян остро переживал, несмотря на здоровье, - шалило сердце, он ходил по редакциям, писал статьи, требовал вмешаться. В его глазах - боль. Утешить его невозможно. "Ведь деревья живые", - говорил он.

Одним словом, он был писателем. Таким и должен быть писатель - человеком фантазии, божественных преувеличений, восторга перед красотой и той вечной полемикой с жизнью, которая неизбежно съедает всякого интеллигента, а писателя - в первую очередь.

Все богатство Рафаэля Арамяна было в его уме. Он расходовал это богатство совершенно безрассудно, щедро, как и должен его расходовать настоящий интеллигент.

Так вот в разгар нашей рыночной экономики я думаю: во сколько можно оценить духовное богатство, душевную щедрость мастера? За сколько можно купить, к примеру, лунный свет, плывущие по небу облака или первые лучи весеннего солнца? Какова их цена?

Подлинный талант тем и отличается, что он дает, а не берет. Последняя книга, которую не закончил Рафаэль Арамян, писалась не буквами, не пером, а кровью сердца. Потому оно и не выдержало…

ПОСЛЕДНИЕ ОТ АВТОРА

-

2025-07-03 10:32

Впечатление самое отрадное от блистательного концерта Государственного симфонического оркестра Армении под управлением Сергея Смбатяна, прошедшего в Большом зале филармонии им. А. Хачатуряна. Для автора этих строк вдвойне радостно, что этот замечательный концерт состоялся после невольной двухмесячной паузы, лишившей возможности освещать важные события последних месяцев: Международный конкурс молодых исполнителей (в номинации "Дирижирование") им. А. Хачатуряна, концерт, посвященный юбилею Победы (Седьмая симфония "Ленинградская" Дм. Шостаковича), концерт, посвященный 105-летию композитора Л. Сарьяна и другие. Необычной и интересной была и программа вечера в конце июня – Концерт для виолончели с оркестром Эдуарда Элгара - в первом отделении и Четвертая симфония ми-бемоль мажор ("Романтическая") Антона Брукнера – во втором.

-

2025-06-02 09:28

Скончалась народная артистка Армении и Грузии Эльвира УЗУНЯН, недавно отметившая свое 90-летие Ее голос звучал красиво и вдохновенно, сливаясь с взволнованной кантиленой музыки Верди. Сложная жизнь человеческой души как бы заново рождалась в известной всему миру "Травиате". Потом были поздравления и пожелания. Они обычно приходят, когда случается в жизни что-то значительное. Вот с этой значительной победы на конкурсе, объявленном летом 1962 года Ереванским оперным театром, и началась основная глава творческой биографии студентки третьего курса Тбилисской консерватории Эльвиры Узунян. Она получила приглашение вступить в труппу театра в качестве солистки.

-

2025-05-07 10:44

В ряду памятных музыкальных дат нынешнего года одной из самых значительных является 180-летие выдающегося французского композитора, органиста, дирижера, педагога, музыкального критика, музыкально-общественного деятеля Габриеля Форе. Этой дате был посвящен концерт государственного камерного оркестра Армении, который прошел в Большом зале Армфилармонии им. А. Хачатуряна. Программа гала-концерта, целиком состоящая из произведений Форе, завершила Дни Франкофонии в Армении. Инициаторами вечера были Национальный центр камерной музыки, Посольство Франции в РА, МОНКС и Французский институт в Армении.

-

2025-05-03 11:35

Проходят десятилетия, но неизменной остается любовь публики к явлению, которое мы называем "Ованес Бадалян". Легенда народной песни своим неповторимым исполнением вдохнул новую жизнь в армянскую песню. Она, словно магнитом, тянула певца, одаренного голосом редкой красоты, способного петь свободно, словно и труда это никакого не составляло.