СОЛНЕЧНОЕ НАСЛЕДИЕ АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЯНА

В октябре этого года замечательному армянскому живописцу Александру Григоряну исполнилось бы 95 лет. Символично, что и в жизнь иную он ушел 31 октября 2007 года – нежнейшей золотой осенью, которую он так любил.

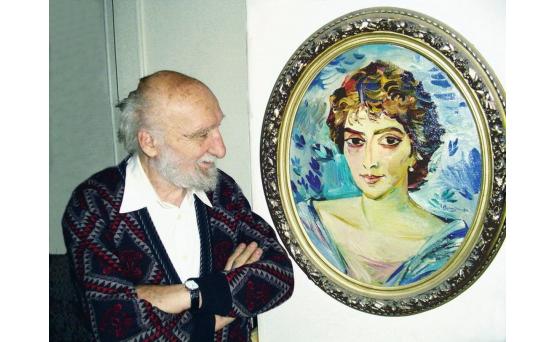

КОГДА Я ЕГО УВИДЕЛА В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, ВНЕШНИЙ ОБЛИК ХУДОЖНИКА был неузнаваемым. Совершенно изменившийся из-за тяжелой болезни, он сам напоминал высохшее осеннее дерево, выбеленное ветрами и высушенное солнцем. Но со стен его квартиры на улице Абовяна, куда художник в последние годы переселился с женой Сонечкой Калантар, полыхали яркие григоряновские краски. Как всегда, они были задорны, иногда бесшабашны. Полотна художника, полные жизни и солнца, словно утверждали: раз они существуют, личная судьба того, кто их создал, "есть, можно сказать, дело десятое".

Работы Григоряна прочно вошли в золотой фонд армянского изобразительного искусства. Они свидетельствуют не просто об одаренности мастера, многогранности творческих интересов – в них мы видим последовательное развитие его художественных идей. Он был художником с яркой, особенной манерой, сумевший образно выразить и дух своей эпохи, и характеры людей, которых он увековечил в своих картинах. Опираясь на традиции, на духовный опыт прошлого, он проложил живой мост в современность, создав нетленную живописную панораму прекрасной Армении. Свою любовь к Родине он не декларировал, не выставлял напоказ. Армению он любил горячо, просветленно, бескорыстно. Щедрость его исходила от природного дара – человеческого и художественного. И потому он мог свободно одарять своей добротой других и в смысле чисто эстетическом. Возможно, таким добрым и щедрым его сделала родная земля, одарив в придачу еще и неистовым чувством тесного единения с миром.

Работы Григоряна прочно вошли в золотой фонд армянского изобразительного искусства. Они свидетельствуют не просто об одаренности мастера, многогранности творческих интересов – в них мы видим последовательное развитие его художественных идей. Он был художником с яркой, особенной манерой, сумевший образно выразить и дух своей эпохи, и характеры людей, которых он увековечил в своих картинах. Опираясь на традиции, на духовный опыт прошлого, он проложил живой мост в современность, создав нетленную живописную панораму прекрасной Армении. Свою любовь к Родине он не декларировал, не выставлял напоказ. Армению он любил горячо, просветленно, бескорыстно. Щедрость его исходила от природного дара – человеческого и художественного. И потому он мог свободно одарять своей добротой других и в смысле чисто эстетическом. Возможно, таким добрым и щедрым его сделала родная земля, одарив в придачу еще и неистовым чувством тесного единения с миром.

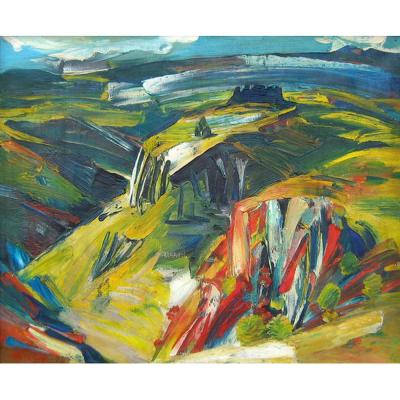

И все же, чтобы глубже постичь его живопись, осознать ее почвенное естество, необходимо вспомнить край, где он родился, – Ширак, давший Армении многих выдающихся деятелей культуры. На этой каменистой земле он впервые услышал симфонию звуков и красок, увидел грядущие образы своего творчества, полюбил живопись страстно и на всю жизнь.

И все же, чтобы глубже постичь его живопись, осознать ее почвенное естество, необходимо вспомнить край, где он родился, – Ширак, давший Армении многих выдающихся деятелей культуры. На этой каменистой земле он впервые услышал симфонию звуков и красок, увидел грядущие образы своего творчества, полюбил живопись страстно и на всю жизнь.

Очевидно, многим зрителям старшего поколения памятна выставка пяти армянских художников – Минаса Аветисяна, Генриха Сиравяна, Лавинии Бажбеук-Меликян, Арпине Капанцян и Александра Григоряна, ставшая подлинным откровением в живописи 60-х годов прошлого столетия. Свет Сарьяна отражался в ярких полотнах пятерки, которой суждено было занять ведущие позиции в изобразительном искусстве Армении. Они поразили всех (выставка прошла в Ереване, Таллине, Ленинграде, Москве) своей яркостью, оригинальностью, свежестью, невероятной свободой.

«Эту свободу мы обрели благодаря большим мастерам, которые творили рядом с нами, – Сарьяну, Кочару, – признавался Александр Овакимович. – Глубокая человеческая правда одухотворяла их создание и страсть к поискам новых форм. Они были первооткрывателями, врагами всего консервативного, костного…». Слушая художника, нельзя было не задуматься о том прозрачном и волшебном стекле, через которое он сам видел мир, людей. И не просто видел, а изображал с чувством первооткрывателя.

В НАЧАЛЕ 70-Х ГОДОВ, КОГДА Я ВПЕРВЫЕ ПОЗНАКОМИЛАСЬ С АЛЕКСАНДРОМ ГРИГОРЯНОМ, его мастерская находилась в особняке рядом с Домом композиторов. Можно сказать, что в те годы дом Григоряна и его первой жены, замечательной художницы Арпине Капанцян, был для ереванцев настоящим духовным центром. Писатели, художники, артисты, ученые, музыканты были постоянными гостями этого дома, превратившегося в своеобразную «Ротонду». Писатели Грант Матевосян, Рафаэль Арамян, искусствоведы Вилли Матевосян, Шаген Хачатрян, художники Минас Аветисян, Акоп Ананикян, Акоп Акопян, Сейран Хатламаджян нередко засиживались здесь до поздней ночи, горячо споря о путях искусства. Каждый ревностно защищал что-то свое, глубоко сокровенное, казалось, что без этих споров, общений они не могли существовать, творить.

В НАЧАЛЕ 70-Х ГОДОВ, КОГДА Я ВПЕРВЫЕ ПОЗНАКОМИЛАСЬ С АЛЕКСАНДРОМ ГРИГОРЯНОМ, его мастерская находилась в особняке рядом с Домом композиторов. Можно сказать, что в те годы дом Григоряна и его первой жены, замечательной художницы Арпине Капанцян, был для ереванцев настоящим духовным центром. Писатели, художники, артисты, ученые, музыканты были постоянными гостями этого дома, превратившегося в своеобразную «Ротонду». Писатели Грант Матевосян, Рафаэль Арамян, искусствоведы Вилли Матевосян, Шаген Хачатрян, художники Минас Аветисян, Акоп Ананикян, Акоп Акопян, Сейран Хатламаджян нередко засиживались здесь до поздней ночи, горячо споря о путях искусства. Каждый ревностно защищал что-то свое, глубоко сокровенное, казалось, что без этих споров, общений они не могли существовать, творить.

Перебирая в памяти те годы, не могу вспомнить ни одной размолвки, ни одного факта, которые легли бы тенью на отношения людей григоряновского круга. Григорян сводил людей, радовался встречам и горевал по поводу невстреч. Он предотвращал возможную вражду, недоброжелательность, делая это мягко и душевно.

Перебирая в памяти те годы, не могу вспомнить ни одной размолвки, ни одного факта, которые легли бы тенью на отношения людей григоряновского круга. Григорян сводил людей, радовался встречам и горевал по поводу невстреч. Он предотвращал возможную вражду, недоброжелательность, делая это мягко и душевно.

С тех пор многое изменилось в жизни страны, в людях, искусстве. Но Григорян оставался прежним, выдержал испытание совестью перед временем и людьми. Он по-прежнему был снисходителен к окружающим, по-прежнему увлечен работой. Природа, одарив художника талантом, не забыла наделить его твердостью характера, волей, трудолюбием, без чего немыслим успех в искусстве.

Начало творческого пути Григоряна – середина прошлого века – во многом определило своеобразие и особенности его художественного мышления. Но он был художником одаренным, и поэтому все, отмеченное печатью его личности, выходит за рамки характерных признаков определенного времени. Конечно, как и многие представители его поколения, он испытал влияние лучших образцов зарубежной и армянской классики, в особенности Сарьяна, с которым художника связывала крепкая дружба. Григорян по праву считался одним из лучших представителей сарьяновской школы. Именно с ним у него были связаны лучшие воспоминания. «Для меня не было большего счастья, чем то, что рядом творил Сарьян, – вспоминал Григорян. – Он был единственным великим художником, которого я видел живым. Даже каждодневное общение не делало его обычным. Он учил не преподавая. С каким упоением мы ловили каждое, слово, следили за движением его души. Ведь мы были всего лишь начинающими художниками, а он – все равно, что Бог!»

С юмором Григорян вспоминал случай, когда после долгого пребывания в мастерской Сарьяна он собрался уйти, а Сарьян удивленно спросил: «Куда ты? Здесь ты завтракал, обедал, ужинал, останься же и на ночлег».

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЯН БЫЛ ИСТИННО АРМЯНСКИМ ХУДОЖНИКОМ. Подобно своему великому учителю, он мог бы сказать: «Что бы ни рисовал, получается Армения!» Вся творческая изобретательность диктовалась искренним волнением, и поэтому он выражал себя в картинах глубоко и последовательно. Ремесленникам не понять такой всепоглощающей любви, такой горячей искренности. Даже в самом незначительном его этюде больше чувства, чем в десятках огромных полотен, встречающихся почти на каждой выставке.

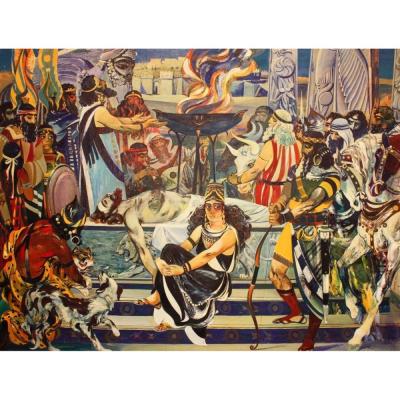

Армения с ее историей, древней культурой, броской красотой пейзажей – вот корни, которые питали его вдохновение. Обруби их – и истлела бы душа художника. Армения всегда виделась ему в праздничном карнавале красок. Посмотрите на его бесчисленные пейзажи: сколько света, внутреннего тепла излучала его палитра! Вот где открытость души, буйство красок, от которых слепнешь, как от полуденного солнца. Оно у него всюду – в армянских улочках, натюрмортах, обнаженной натуре, композиционных полотнах на историческую тему: «Взятие Эриванской крепости», «Артавазд II, Антоний и Клеопатра», в иллюстрациях к романам Раффи, сказкам Туманяна, даже к драмам Шекспира, где, казалось бы, южная истома и не ночевала. Из ослепительного света, стирающего детали и подчеркивающего благородные линии целого, из симфонии чистых оранжевых, красных, синих, шафранно-желтых тонов рождались его полотна, вся страстность которых призвана внушить радость зрителям.

Армения с ее историей, древней культурой, броской красотой пейзажей – вот корни, которые питали его вдохновение. Обруби их – и истлела бы душа художника. Армения всегда виделась ему в праздничном карнавале красок. Посмотрите на его бесчисленные пейзажи: сколько света, внутреннего тепла излучала его палитра! Вот где открытость души, буйство красок, от которых слепнешь, как от полуденного солнца. Оно у него всюду – в армянских улочках, натюрмортах, обнаженной натуре, композиционных полотнах на историческую тему: «Взятие Эриванской крепости», «Артавазд II, Антоний и Клеопатра», в иллюстрациях к романам Раффи, сказкам Туманяна, даже к драмам Шекспира, где, казалось бы, южная истома и не ночевала. Из ослепительного света, стирающего детали и подчеркивающего благородные линии целого, из симфонии чистых оранжевых, красных, синих, шафранно-желтых тонов рождались его полотна, вся страстность которых призвана внушить радость зрителям.

Александр Григорян остался молод духом даже в преклонном возрасте, и молодость его была незаемной. Она – итог труда, опыта жизни, сохранности чувств. Художник работал с поразительной для его лет энергией, и артистизм никогда не ослабевал в его творчестве. Страсть и поэтическая красота оживляли любое его полотно. Бесконечно живой в каждой своей картине, в каждом рисунке, он творил с тем упорством и убежденностью, без которых невозможно представить появление деся¬ков полотен последнего периода жизни.

Что поддерживало в художнике неутомимую жажду видеть и чувственно познавать цветовую музыку мира? На этот вопрос каждый может ответить по-своему. Но мне кажется, во многом источником света для него служила его вторая жена – Сонечка Калантар, которая была музой художника в последнее тридцатилетие, продлив тем самым его жизнь на этой земле.

…Смотрю на небольшой пейзаж, что висит в моей комнате. Это символ родной земли, напоминающей сказочное видение. Эта симфония красок останется с нами. Но так жаль оборвавшихся навсегда встреч с ним…

ПОСЛЕДНИЕ ОТ АВТОРА

-

2025-07-03 10:32

Впечатление самое отрадное от блистательного концерта Государственного симфонического оркестра Армении под управлением Сергея Смбатяна, прошедшего в Большом зале филармонии им. А. Хачатуряна. Для автора этих строк вдвойне радостно, что этот замечательный концерт состоялся после невольной двухмесячной паузы, лишившей возможности освещать важные события последних месяцев: Международный конкурс молодых исполнителей (в номинации "Дирижирование") им. А. Хачатуряна, концерт, посвященный юбилею Победы (Седьмая симфония "Ленинградская" Дм. Шостаковича), концерт, посвященный 105-летию композитора Л. Сарьяна и другие. Необычной и интересной была и программа вечера в конце июня – Концерт для виолончели с оркестром Эдуарда Элгара - в первом отделении и Четвертая симфония ми-бемоль мажор ("Романтическая") Антона Брукнера – во втором.

-

2025-06-02 09:28

Скончалась народная артистка Армении и Грузии Эльвира УЗУНЯН, недавно отметившая свое 90-летие Ее голос звучал красиво и вдохновенно, сливаясь с взволнованной кантиленой музыки Верди. Сложная жизнь человеческой души как бы заново рождалась в известной всему миру "Травиате". Потом были поздравления и пожелания. Они обычно приходят, когда случается в жизни что-то значительное. Вот с этой значительной победы на конкурсе, объявленном летом 1962 года Ереванским оперным театром, и началась основная глава творческой биографии студентки третьего курса Тбилисской консерватории Эльвиры Узунян. Она получила приглашение вступить в труппу театра в качестве солистки.

-

2025-05-07 10:44

В ряду памятных музыкальных дат нынешнего года одной из самых значительных является 180-летие выдающегося французского композитора, органиста, дирижера, педагога, музыкального критика, музыкально-общественного деятеля Габриеля Форе. Этой дате был посвящен концерт государственного камерного оркестра Армении, который прошел в Большом зале Армфилармонии им. А. Хачатуряна. Программа гала-концерта, целиком состоящая из произведений Форе, завершила Дни Франкофонии в Армении. Инициаторами вечера были Национальный центр камерной музыки, Посольство Франции в РА, МОНКС и Французский институт в Армении.

-

2025-05-03 11:35

Проходят десятилетия, но неизменной остается любовь публики к явлению, которое мы называем "Ованес Бадалян". Легенда народной песни своим неповторимым исполнением вдохнул новую жизнь в армянскую песню. Она, словно магнитом, тянула певца, одаренного голосом редкой красоты, способного петь свободно, словно и труда это никакого не составляло.