КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДСКАЖУТ ЛЕКАРСТВА

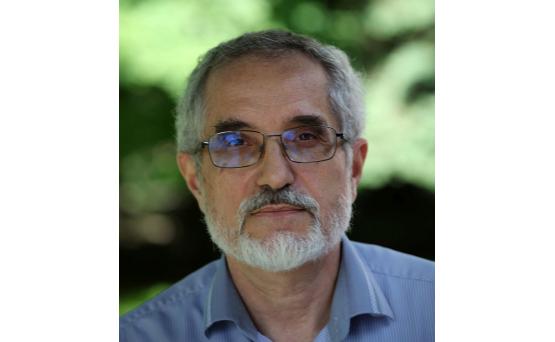

В интервью «ГА» заведующий лабораторией биоинформатики компьютерного моделирования биологических процессов Института молекулярной биологии НАН РА, доктор биологических наук, Карен НАЗАРЯН говорит о современных достижениях биоинформатики.

- Г-н Назарян, вот уже много лет, как вы фактически отказались от классических методов биологических исследований и перешли в область биоинформатики. Чем было обусловлено такое решение?

- После расформирования СССР наука Армении оказалась в крайне тяжелой ситуации. Не было света, необходимой аппаратуры, препаратов для проведения современных исследований и получения конкурентоспособных результатов. Я уехал за рубеж и несколько лет работал в прекрасно оснащенных лабораториях Европы и США, получал очень перспективные предложения остаться навсегда в других странах, но скоро понял, что не могу жить без Армении. Я вернулся и некоторое время спустя стал снова заниматься наукой, хотя благоприятных условий для этого не было. Но потом у меня появился аспирант – физик и программист, который и ввел меня в очень перспективную, но тогда еще совершенно новую для меня область биоинформатики, которая использует компьютерные технологии для обработки биологических данных. В биологии есть несколько серьезных проблем, требующих обработки огромного объема информации и больших трудоемких вычислений, на проведение которых традиционными методами придется затратить колоссальные средства и многие годы. Использование возможностей биоинформатики позволило мне продолжить исследования, которыми я занимался прежде. Это была работа со специфическими белками различных тканей и происхождения. Мы исследовали их взаимодействие, чтобы лучше представить сложную биохимию и физиологию клетки.

- То есть благодаря возможностям биоинформатики вы смогли продолжить исследовательскую деятельность?

- Да. Я стал заниматься белок-белковыми взаимодействиями, которые меня интересовали всегда, и оказалось, что с помощью компьютерного, модельного эксперимента можно получить очень интересные данные. Прежде мы не могли проводить эти исследования в силу ограниченности биологической методики.

Вскоре нам удалось получить очень интересные результаты по взаимодействию двух белков и эффекту туннелирования. Мы подготовили статью, которая была опубликована в одном из самых престижных международных журналов. Прежде об этом мы и мечтать не могли. Потом нам удалось получить грант и своими руками собрать небольшой компьютерный кластер, что значительно расширило наши исследовательские возможности. Параллельно, впервые в Армении, я стал преподавать биоинформатику в Российско-Армянском университете, и этот тогда еще совершенно новый для наших вузов предмет вызвал большой интерес у студентов.

- То есть компьютерные технологии компенсируют ограничения в плане технического оснащения и прочих возможностей?

- Компьютерные эксперименты оказались очень подходящими для условий нашей страны. Они не требовали большого финансирования, технические условия для проведения экспериментов были доступными, а многие научные компьютерные программы западные коллеги академическим институтам предоставляли бесплатно. Постепенно из числа моих бывших студентов нам удалось укомплектовать коллектив новой лаборатории. Потом от Комитета по науке мы получили достаточно большой грант, что позволило расширить объем проводимых исследований. Были налажены научные связи с коллегами из Германии, США, России. Эта деятельность продолжается, мы получаем результаты, имеющие как теоретическое, так и практическое значение, публикуемся в авторитетных международных научных журналах.

- Но если при применении компьютерных технологий можно получить полноценные научные результаты, то почему многие лаборатории развитых стран продолжают исследования с использованием классических методов и тратят на это колоссальные средства?

- Во-первых, компьютерные технологии используются не только в странах, не имеющих необходимых средств на проведение традиционных исследований, ведь возможности биоинформатики во всех случаях незаменимы. Однако следует отметить и то, что компьютер не может полностью заменить классические исследования. Компьютерные и классические технологии скорее дополняют друг друга, но использование возможностей биоинформатики обычно позволяет сэкономить огромные средства и время. Так, например, одной из наиболее актуальных задач биологии было понять взаимосвязь между структурой и функцией биологических макромолекул. И в этом плане накоплено огромное количество фактических данных, обработать которые без использования компьютерных технологий нереально. Известны десятки тысячи белков, для которых их третичная структура - 3Д расшифрована методами классической биологии, классической физики, рентгеноструктурного анализа, электронной микроскопии и т.д. Но науке известны миллионы разных белков. Как быть с ними?

Последняя биологическая программа - Альфа фолд, которая занимается этими исследованиями, основана на искусственном интеллекте. Сначала, используя эту программу, предполагалось получить 3Д структуру для нескольких сотен белков, но потом задание усложнилось, и сегодня предстоит получить структуру для всех белков, имеющихся в природе. При использовании компьютерных технологий эта задача выполняется с большой точностью – порядка 90-95%, что является очень хорошим результатом. Казалось бы, одна из больших проблем биологии скоро будет полностью решена, однако выяснилось, что порядка 60% известных белков либо совсем не имеют определенную 3Д структуру, либо содержат не совсем структурированные участки. По поводу того, почему природа создала их такими, существуют определенные предположения, но точного ответа на этот вопрос пока нет. А искусственный интеллект пока может выявлять только определенные структуры, с нестабильными белками он полностью разобраться не может. Видимо, здесь нужно использовать классические методы.

- Но, наверное, это не означает, что число задач, стоящих перед биоинформатикой, сократилось?

- Разумеется, нет. Использование компьютерных методов позволило по-новому подойти к вопросам эволюции и основываться уже не на морфологическом подходе, как это было прежде, а на анализе последовательности молекул в ДНК, РНК и белков, что дает другую, более адекватную картину эволюционных процессов. Опять-таки с использованием возможностей биоинформатики был открыт новый, ранее неизвестный домен живых организмов - археи. Прежде считалось, что существует два кластера живого – простейшие бактерии и многоклеточные, но, как показали исследования, существует и третий – промежуточный и очень разнообразный домен – археи.

- Проводимые вами исследования имеют чисто научное значение или же могут найти и практическое применение?

- В общем-то то, чем мы занимаемся, – область фундаментальной науки, но именно она дает результаты, которые потом находят практическое применение. Теперь более подробно о возможностях использования компьютерных технологий в практических целях. Мало кто задумывается о том, какой долгий и сложный путь проходит лекарственный препарат до его внедрения в медицинскую практику. При использовании классических методов это огромное количество экспериментов, на которые затрачиваются колоссальные средства и много времени. И тут у биоинфоматики огромные преимущества, как в плане финансовых затрат, так и времени. С использованием компьютерных технологий проводится скрининг - из миллионов потенциальных лекарственных соединений отбирают десять – двадцать таких, которые более соответствуют задачам нужного препарата и уже с этим очень небольшим числом соединений проводятся исследования с использованием классических методов. Очевидно, что такой порядок работы в сотни-тысячи раз облегчает и ускоряет получение препарата. И в плане выполнения компьютерной части этой работы мы можем очень перспективно сотрудничать с фармацевтическими предприятиями, в том числе зарубежными. Нужно налаживать и развивать эти контакты.

- А в настоящее время вы занимаетесь такими исследованиями?

- Да, мы пытаемся решить очень актуальную для Армении проблему. Это семейная средиземноморская лихорадка, которую часто называют армянской болезнью, хотя она распространена и у некоторых других народов Передней Азии – арабов, евреев… Причиной возникновения этого заболевания является мутация всего одного гена, хотя эти мутации разнообразны и их число доходит до нескольких сотен. Оказалось, что этот ген ответственен за синтез одного из сложных белков – пирина, который взаимодействует с целым рядом других белков. И когда происходит это взаимодействие, проявления болезни меняются.

Наша задача - изучение механизмов взаимодействия этих двух белков - пирина и 14-3-3. Современная биология использует три основных метода исследований - на уровне организма, отдельных клеток и совсем недавно появилось новое направление – изучение компьютерных моделей заболеваний. Ученые научились моделировать эти взаимодействия, и теперь уже нет необходимости обязательно ставить эксперимент на уровне клетки или целого организма. Компьютерное моделирование использует и наша лаборатория для изучения разных вариантов белок-белкового взаимодействия. И в этом плане мы достигли определенных успехов.

Сейчас мы активно ищем вещества, которые можно использовать как лекарство и подавлять или активировать взаимодействие изучаемых белков. Известно, что практически все имеющиеся сегодня и потенциально возможные лекарства - это специфические соединения, но их несколько миллиардов. Потенциально они могли бы служить лекарствами для лечения определенных заболеваний, в нашем случае - для лечения средиземноморской лихорадки. Отмечу также, что сегодня больным, страдающим этим заболеванием, назначается только симптоматическое лечение, которое всего лишь снимает симптомы заболевания, а не устраняет его причины. Имея компьютерную модель, можно, не затрачивая много времени и больших средств, исследовать огромное количество этих соединений и получать полноценные результаты. У нас создана и используется адекватная модель взаимодействия этих двух белков.

Статья с описанием модели и ее применения опубликована в одном из ведущих американских научных журналов. Сейчас мы проводим отбор потенциальных лекарственных препаратов. Это очень интересная компьютерная задача и, я думаю, что в течение года-полутора мы сможем предложить научному сообществу несколько соединений, на основе которых можно разработать новый лекарственный препарат, который, влияя на взаимодействие белков, сможет решить проблемы средиземноморской лихорадки. И это станет серьезным успехом.

ПОСЛЕДНИЕ ОТ АВТОРА

-

2025-07-14 10:09

Старший научный сотрудник Института ботаники НАН РА, кандидат биологических наук Александр РУДОВ – человек необычный. Имея армянские, грузинские и русские корни, он переехал в Армению после начала 44-дневной войны и делал все возможное, чтобы помочь тем, чьи сыновья пропали без вести или погибли во время войны. И что-то ему действительно удавалось.

-

2025-07-12 10:35

Несколько лет назад группа кандидата физико-математических наук Армена МАКАРЯНА начала проводить исследования, связанные с передачей импульсов в нервной системе животных и человека. Работа нервной системы – самой сложной в живом организме, всегда вызывала большой интерес ученых. И неудивительно. Она играет важнейшую роль в передаче информации и координации работы всех органов и систем, однако ее деятельность изучена пока недостаточно. И перед наукой все еще стоит достаточно много вопросов, на которые нет однозначных и экспериментально подтвержденных ответов.

-

2025-07-07 10:25

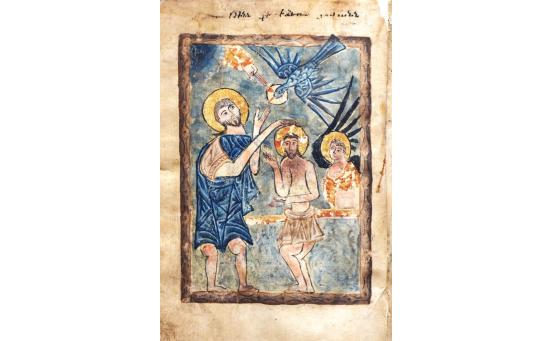

В ближайшее время диапазон проводимых в Матенадаране научных работ существенно расширится, благодаря рассчитанному на пять лет гранту Комитета по науке и высшему образованию Армении. Проект ориентирован на изучение рукописей восточно-христианских народов. В рамках этого проекта в Матенадаране будет создана новая структура – отдел, занимающийся изучением армянских, сирийских, коптских, грузинских, греческих, латинских и других христианских рукописей. Причем интерес ученых к латинским рукописям в основном обусловлен тем, что наряду с традиционными для восточно-христианских народов конфессиями некоторая их часть, в том числе и армян, коптов, сирийцев, принадлежит к Католической церкви. То, что исследования этого направления будут проводиться в Матенадаране, вполне естественно, поскольку именно там сосредоточено множество рукописей восточно-христианских народов. В то же время основное внимание будет уделяться арменоведческим исследованиям и выяснению роли армян в распространении христианства в регионе.

-

2025-06-28 10:02

В интервью «ГА» кандидат юридических наук, заведующий лабораторией политологии и права Южного научного центра Российской академии наук (Ростов-на- Дону) Левон БАТИЕВ говорит об истории армянского города Нахичевань-на-Дону на юге России.