КИНЖАЛ И ФЛЕЙТА "ГАМЛЕТА"

В театре "Амазгаин" Виген ЧАЛДРАНЯН поставил "Гамлета". Поставил не по поводу и поручению, не в связи с отмечающимся во всем мире юбилеем Шекспира, а потому что хотел, потому что имел потребность такого театрального высказывания. И в результате, наверное, все-таки не парадоксальным, а естественным образом театр "Амазгаин" в частности и театральный сезон вообще получил к 450-летию великого драматурга лучшую шекспировскую постановку.

"Я давно и крепко дружу с этим театром, дружил с его создателем и художественным руководителем, великим артистом, патриархом Сосом Саркисяном, который все время предлагал мне сделать здесь постановку. Идея этого спектакля возникла еще два года назад, ее благословил Сос Арташесович. Увы, сегодня, в день премьеры, его уже нет с нами. И этот спектакль мы посвящаем его памяти", - сказал Виген Чалдранян со сцены уже в финале, когда смолк первый гром аплодисментов.

"ГАМЛЕТ" В ПОСТАНОВКЕ ВИГЕНА ЧАЛДРАНЯНА ЛИШЬ ОТДАЛЕННО СВЯЗАН с театральной традицией "ренессанс". Но это и не псевдосовременный Шекспир - вне большой культуры и большого стиля. И свет, прорезающий темноту сцены, в которой Гамлет произносит знаменитые слова, – свет не извне, а изнутри, не на человека, а от человека, колеблющийся свет души, колеблющийся свет истины. Этот Гамлет должен исчезнуть, как тень, а умирает, как рыцарь. Гамлет у Чалдраняна – ославленный человек, которого преследуют вероломство, подлость, ложь и предательство, за которым охотится безобразная смерть. Он побеждает ее красивым выпадом шпаги.

Режиссерскому мышлению Чалдраняна чужды традиционно фундаментальные представления об историзме. В спектакле не конкретно историческая, но метафорическая и культурологическая среда. Но тот, ренессансный, мир не забыт. Он присутствует в графике мизансцен, в деталях костюмов и реквизита, по которым проходит след цветущей культуры. Прошлое театра (и прошлое "Гамлета") вошло в спектакль не как стиль, но как память. Здесь даже присутствует сам Шекспир - режиссер ездил с исполнителем главной роли в Лондон, где были сняты ставшие увертюрой спектакля дом Шекспира в Страдфорде, театр "Глобус", могила величайшего драматурга всех времен и народов. С экрана Шекспир обращается к актерам: сейчас мы будем играть пьесу, пожалуйста, не надо кричать, рвать в клочья страсти… Все это можно было бы назвать просто эффектным началом, навеянным умонастроением Чалдраняна-кинорежиссера, если бы завет драматурга не был воплощен столь точно и прекрасно, что стал одним из самых замечательных и неожиданных достоинств спектакля.

Может быть, именно больше кинематографическая, чем театральная, биография режиссера позволила ему потрясающе точно определить речевую тональность и интонацию спектакля, который в определенном смысле можно назвать "поэтическим представлением" - не в том, как актеры читают стихи, а в том, как инсценируется само высокое слово Шекспира в блистательном переводе Ованеса хан Масеяна. Этот роскошный перевод – земной язык нелегких трудов и таинственный, отчасти темный язык прорицаний, в котором распознается знамение исторических катастроф. Модную нынче тенденцию пробалтывать "слова, слова, слова", которые как бы давно всем известны, режиссер отмел напрочь так же, как патетику "старого театра". Актеры произносят текст так, что даже в сценах неудачных (а такие в спектакле тоже имеются) можно просто закрыть глаза и получать удовольствие от музыки слова. Это Шекспир, ставший понятным и близким, и все-таки таинственный и непостижимый. И за эту редкую находку режиссеру отдельное большое человеческое спасибо.

ФОКУС, КОТОРЫЙ ПРОДЕЛАЛ ВИГЕН ЧАЛДРАНЯН С НЕ ОЧЕНЬ-ТО театральной сценой "Амазгаина", еще одна неожиданность нового "Гамлета". Эта сцена, раздвинутая до самого последнего предела, обрела вдруг масштаб, достойный Шекспира. Она очистилась от занавеса, кулис, а ворота, через которые ввозят декорации, явились перед зрителем коваными воротами королевского замка, периодически распахивающимися, чтобы в свете факелов публика видела не только вооруженных мечами придворных, но и фасад здания напротив, и шум сегодняшней улицы… Есть здесь и совсем иная стилистика, абсолютно органично вплетающаяся в общую канву спектакля, - сцена с актерами. Ее ждешь, ей аплодируешь, ее запоминаешь. Вот, прочтя знаменитый монолог, Актер (Ваник Мкртчян) выпростал из рукавов своей хламиды палки, которые задрапировались его одеянием, и на сцене возник театральный занавес. А когда он раздвинулся, мы увидели исполнителей "убийства Гонзаго" в домотканых, вязаных разноцветных костюмах, похожих больше не на европейских вагантов, а на армянских "кяндрбазов". Студенты мастерской Чалдраняна в ГИТиКе комиковали очаровательно, и сцена была полна очарованием театральности.

И все-таки "Гамлет" в постановке Вигена Чалдраняна – пророчество о гибели Эльсинора. Эльсинор обречен, потому что слишком оберегает себя, слишком подчинен инстинкту самосохранения. Здесь каждый согласен быть тенью и мало кто согласен быть человеком. Эльсинор должен погибнуть и потому, что отвык снимать шляпу в присутствии смерти, которая постоянно рядом – зримо и незримо. Замок здесь буквально построен по-над кладбищем – из-под сцены словно исходит запах тления, там в желто-белом мерцании высвечивается целая королевская усыпальница. И люки, ведущие в тот, иной мир, используются не только в сцене с Призраком, Могильщиком или похорон Офелии, эта связь непрерывна. И с устрашающей частотой колокола, установленные по углам сцены, возвещают чей-то уход. Вместе с музыкой Тавенера, Басано и Палестрины, вместе со звуками барабанов и волынок, мощными голосами хора рыцарей-тамплиеров эти колокола сгущают мрачную, зловещую атмосферу Дании-тюрьмы, но и придают некий сильный и мужественный дух спектаклю.

Женская тема Гертруды (Татев Казарян) и Офелии (Анаит Киракосян) прозвучали в спектакле не вдохновенно. Режиссер дал им ряд мизансцен, но не подлинные роли. Лирическая тема Офелии - нежной души, не созданной для подвига, создателя спектакля не захватывает. Хотя, возможно, сцена ее безумия, лишенная "фиалок и розмарина", больше напоминающая безумие леди Макбет, могла бы стать фишкой спектакля, но тут возникает вопрос исполнения…

"ШЕКСПИР – МУЖСКОЙ ДРАМАТУРГ", - СКАЗАЛ ВИГЕН ЧАЛДРАНЯН УЖЕ ПОСЛЕ СПЕКТАКЛЯ, через который он пронес это свое убеждение. Спектакль аранжирован звоном мечей, зритель постоянно слышит, как лезвие впивается в настил сцены. Здесь Лаэрт - Варшам Геворкян – не придворный паж, сын царедворца, но молодой воин, которого сопровождает небольшая армия. Даже фальшивые и настороженные Розенкранц (Карапет Бальян) и Гильденстерн (Степан Гамбарян) здесь танцуют мужественную и воинственную лихую джигу. Даже Клавдий – Давид Акопян – является сначала не жаждущим трона убийцей и тираном, а достойным и грозным королем и воителем.

Не сразу актер покажет, что за позой властителя дум и хозяина положения - удушающая Клавдия ненависть к принцу-мстителю, а может быть, путь к недоступной ему артистичности и духовной свободе. Сцену попытки клавдиева покаяния актер сыграл мастерски – уже не сильный и грозный монарх, но сжигаемый изнутри недобрым огнем старик стоял на коленях, пытался осенить себя крестом, который обернулся кинжалом. Естественно, несколько особняком на этом брутально-мужском полотне стоит Полоний – Арман Навасардян. Этот пошлый интриган, мнящий себя королем дипломатии, словно квинтэссенция человека-тени.

Образ людей-теней придает спектаклю оттенок зловещей, отчасти экспрессионистской символики. Эльсинор страшен не только доносами и мечами. Этот замок бессонницы и вещих снов страшен ночным дурманом. Насущная необходимость – не дать себя поглотить, не перестать различать черное и белое, не стать тенью. Такова властная потребность гамлетовой души, так же как и желание смыть позор не только с себя, но и со всего, что вокруг.

Назначение на роль Гамлета Вардана Мкртчяна – неожиданное назначение. Некогда успешный актер "Амазгаин", в последние годы он стал директором театра, и мы привыкли к определенному имиджу "в галстуке". Тем приятнее было убедиться, что на руководящем посту Вардан остался в актерском списке способных носить оружие. Его Гамлет – человек, который не хочет и не может допустить, чтобы возмездие и свобода остались несбыточной мечтой. Он слишком горд, чтобы лишь в мечтах быть свободным и смелым. В какие-то мгновения он весь – порыв, неостановимый молодой натиск. Даже самые хрестоматийные монологи он произносит – весь движение, порыв, динамика.

КАКОЙ МРАЧНЫЙ ДЕМОН ЗАВЛАДЕЛ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДУШОЙ ПРИНЦА? После слепых вспышек яростной страсти ему не хочется жить, в своей хриплой ярости и в своей молчаливой тоске в какие-то моменты актер добивается обезоруживающей человечности.

Этот Гамлет абсолютно, бесконечно одинок - в спектакле Вигена Чалдраняна в этом Эльсиноре не нашлось места для Горацио: его окружает не только предательство, но дурная молва. Ему нельзя рассчитывать на понимание, не то что на солидарность. Этот Гамлет буквально измучен мыслью о том, как быстро забылось великое и воцарились нули. Его пытаются перевоспитать. С ним говорят по-хорошему, с ним говорят строго, ему втолковывают по-дружески и внушают официально. Дания не только тюрьма, но исправительный дом. Однако Гамлет неисправим. Неисправимость человека в некотором возвышенном смысле слова – главный лейтмотив роли. Мир жестоко поделен на тех, кто умеет за себя постоять, и тех, кто позволяет поработить себя и сделать из себя флейту-игрушку. Быть игрушкой Гамлет не умеет, но только он один умеет извлекать из флейты нежнейшую мелодию… Наверное, Виген Чалдранян не был бы собой, если бы рядом с кинжалом не возник музыкальный инструмент, если бы тупой звук разящего стального меча не был дополнен серебряным звучанием флейты.

В спектакле театра "Амазгаин" нет не только Горацио. В нем нет Фортинбраса. В финале вместо хрестоматийного "дальше – тишина", или "дальнейшее – молчание" отравленный ядом, истекающий кровью Гамлет обращает в зал величайшие слова величайшего драматурга: "Быть или не быть? Вот в чем вопрос…" За Гамлетом охотились вероломство, подлость, ложь и предательство, за ним охотилась безобразная смерть. Он победил ее красивым выпадом шпаги.

На сцене театра "Амазгаин" Виген Чалдранян поставил "Гамлета" - не просто добротный, интересный, яркий, эстетный спектакль. Он поставил спектакль нужный. О человеке, который должен прийти. Прийти не из светлого Виттенберга, но из самой Эльсинорской тьмы.

ПОСЛЕДНИЕ ОТ АВТОРА

-

2025-05-08 10:16

Короткометражное кино часто воспринимается как стартовая площадка для молодых режиссеров, что понятно: его проще и дешевле сделать. К тому же в ускоряющемся темпе жизни короткий метр проще вписать в зрительское время. А вообще не в метраже дело - катарсис можно испытать и за полчаса. Картина «Удалить» Гагика Мадояна, блестящего актера, а в данном контексте - кинорежиссера, была удостоена Специального приза жюри XIII Международного кинофестиваля «Кыргызстан - страна короткометражных фильмов», который прошел в Бишкеке и объединил авторов из стран СНГ, Балтии и Грузии.

-

2025-05-05 12:06

Концерт джаз-оркестра "АРЦАХ", отметившего свою первую годовщину совсем недавно, состоялся в преддверии 80-летия Великой Победы и был ей посвящен. И из многих параллелей, совпадений, присутствий, которые пересеклись в этом концерте-акции, как и из музыки, исполняемой совсем еще молодыми людьми, почти детьми, рождалась вера в завтрашний день, а уныние сменялось золотым маревом надежды на грядущие победы. Исполнение "Jackson County" было громким во всех смыслах: джаз-оркестр "Арцах" с драйвом заявлял Ойкумене о том, что он родился, живет и с оптимизмом смотрит в будущее...

-

2025-05-03 09:50

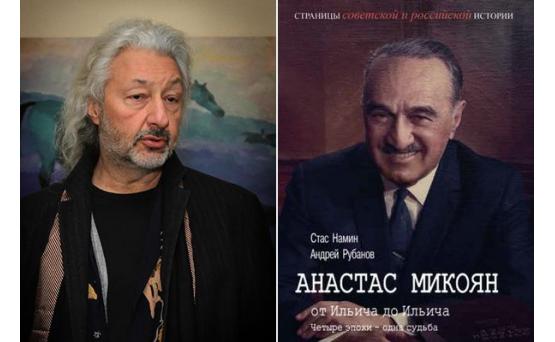

Угроза ядерной войны, о которой сегодня приходится слышать часто и вполне всерьез... Все уже когда-то было, и аналитики часто запараллеливают день сегодняшний с Карибским кризисом. Тогда, в теперь уже далеком 1962 году, нашелся человек, который к тому времени уже внес непереоценимый вклад не только в историю развития своей страны, но мировую политику, и спасение человечества от ядерной угрозы стало лишь венцом его потрясающей деятельности. Звали этого человека Анастас Микоян. В Культурном центре "Текеян" состоялась презентация документальной книги "АНАСТАС МИКОЯН - от Ильича до Ильича. Четыре эпохи - одна судьба", написанной его внуком, знаменитым арт-деятелем Стасом НАМИНЫМ в соавторстве с Андреем РУБАНОВЫМ и переведенной на армянский язык.

-

2025-04-29 10:52

Уже в 23-й раз открыл свою очередную сессию Ереванский Международный театральный фестиваль ARMMONO. Де-факто ее стоило бы назвать весенним приливом энергии, ибо армянский монофорум выпускает спектакли, организовывает показы, читки, дискуссии в столице и за ее пределами практически в режиме нон-стоп. И это, пожалуй, главная фишка ARMMONO как фишка весеннего выпуска - солидная международная программа. То, что фестиваль оказался в списке арт-проектов, удостоившихся гранта Министерства… и культуры - результат не везения, а огромной работы, которую невозможно не заметить даже через сильно затемненный очки.

ПОСЛЕДНЕЕ ПО ТЕМЕ

-

2025-03-17 10:36

"Все бабы - стервы!.." Даже представить невозможно, что этот дешевенький трюизм можно высказать как прекрасное видение, мерцающий мираж, в котором реальность и призрачность, вплетаясь друг в друга, создают картину ослепительной красоты и высокого мастерства.

-

2025-03-03 10:33

Если бы ты умер, с кем бы ты провел вечность? Этот вопрос, оказывается, может быть отнюдь не абстрактным. Он может жечь каленым железом, разъедать изнутри, становиться поводом к рефлексии и неподдельному страданию. И он может стать поводом к написанию блестящей пьесы - такой, как пьеса Флориана Зеллера, а она - к созданию тонкого и изысканного спектакля, настоящего театрального деликатеса. На сцене Артистического театра им. Мгера Мкртчяна состоялась премьера спектакля "Если бы ты умер" в постановке Татев Мелконян.

-

2025-02-01 10:47

"ЛЮДИ СОЛНЦА" - так называется спектакль, поставленный Рузанной Хачатрян по повести Эрмине Авагян, премьра которого состоялась на сцене Театра музыкальной комедии им. Пароняна. И вдруг оказалось, что память об Арцахе - это не только трагедия тысяч отнятых жизней, растоптанная победа и боль утраты Родины. Память об Арцахе - это о жизни, о людях, несущих в себе солнце, которое всходит, заходит и стремится к месту своему над вечными горами и которое еще непременно взойдет для тех, кто хранит в себе и это солнце, и эти горы, и эту землю.

-

2024-10-14 10:00

Драм-машины и басы социального рока сопровождают финал мировоззренческой дуэли с печальным концом - никто не убит, но два живых героя спектакля, точно трупы, сидят перед могилой и мертвыми глазами смотрят в зал... Невероятный по нашим меркам масштаб и театральность постановки позволяют избежать тривиальных ответов на хрестоматийно-плоские вопросы "кто виноват?" и "почем нынче нравственные ценности?" и превращают новый спектакль Русского театра им. Станиславского "Деньги. Страсть. Власть" в постановке Сурена Шахвердяна в исследование - серьезное, но и экстрастильное.